東大寺ミュージアムでは「東大寺の歴史と美術」をテーマとして、常設展示および特集展示などを行っています。

常設展示ではミュージアムの本尊である千手観音菩薩像のほか、法華堂伝来の日光・月光菩薩像、奈良時代の誕生釈迦仏像など、多くの寺宝をご覧いただけます。特別公開・特集展示については下記でご案内しています。

令和8年2月7日(土)~3月15日(日)の展示品目録はこちら。

現在展示中の伎楽面

Museum

年中無休(臨時休館あり)

4月〜10月/9:30~17:30(最終入館17:00)

11月〜3月/9:30~17:00(最終入館16:30)

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

東大寺ミュージアム休館日

東大寺ミュージアムでは「東大寺の歴史と美術」をテーマとして、常設展示および特集展示などを行っています。

常設展示ではミュージアムの本尊である千手観音菩薩像のほか、法華堂伝来の日光・月光菩薩像、奈良時代の誕生釈迦仏像など、多くの寺宝をご覧いただけます。特別公開・特集展示については下記でご案内しています。

令和8年2月7日(土)~3月15日(日)の展示品目録はこちら。

現在展示中の伎楽面

令和8年2月7日(土)~3月15日(日)

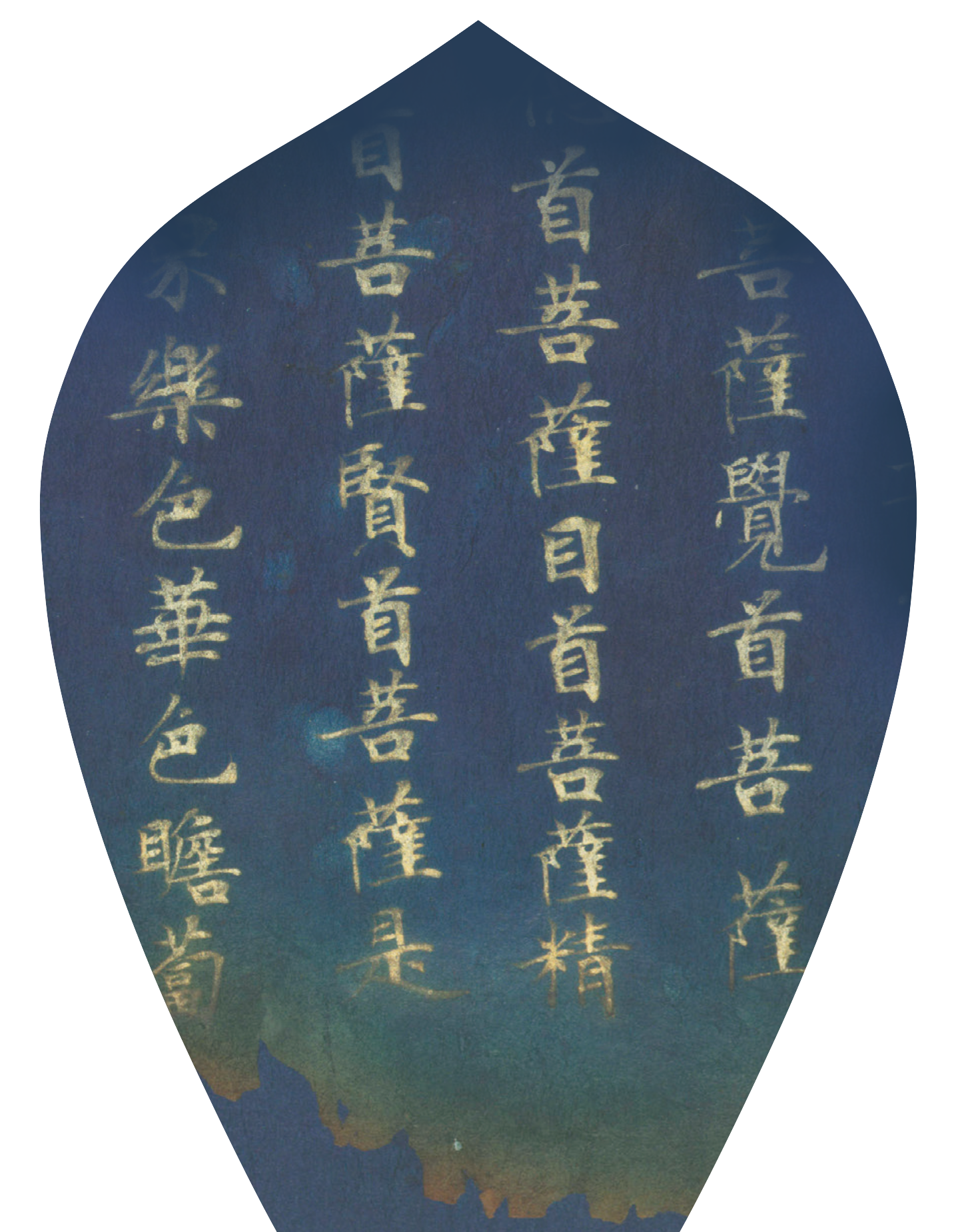

古代インドで釈迦が仏教を開いたのち、弟子たちによって編纂された経典は膨大な量にのぼりました。さらに中国で仏典が漢字に翻訳されると、重要な部分はどこかについて様々な解釈が生まれます。こうして教理の研鑽が積まれる中で、学派の別を「宗」と呼ぶようになっていきます。東大寺はこうした各宗を兼備する最先端の仏教研究センターとして存続してきたため、修学の所産である「聖教」が今に多く伝えられています。学問寺としての伝統を受け継ぐ総合文化センターの開館十五周年を記念し、「八宗兼学」と言われる東大寺の宗派を一年かけて順番にご紹介します。

毎年3月1日から2週間にわたって行われる「修二会」は、練行衆が十一面観音に人々の罪を懺悔する法要です。旧暦では二月に行われていたことからその名があり、今日でも「お松明」や12日の「お水取り」を目当てに、会場の二月堂周辺は多くの人々で賑わいます。修二会といえば、精進潔斎や「五体投地」、「走り」といった過酷な身体的修行を連想されるかもしれません。しかし、会中には経典の内容を深め合う「講問論義」も組み込まれており、古来、教学の研鑽を深める場としての性格も併せ持っていました。本展示では学僧たちの眼を通して、一般にはあまり知られていない「修学の場」としての修二会の姿をご紹介します。

〈展示品〉

重文 大方広仏華厳経 巻第十三(二月堂焼経のうち) 奈良時代(8世紀)

重文 二月堂修中練行衆日記 第八(二月堂修二会記録文書のうち)

室町時代・応永20年(1413)

重文 大方広仏華厳経普賢行願品別行疏一巻之上幷序(東大寺聖教のうち)

南北朝時代(14世紀)刊

重文 華厳五教章 上中下(東大寺聖教のうち) 鎌倉時代(13世紀)写

重文 二月堂修中練行衆日記(二月堂修二会記録文書のうち) 室町時代・永正17年(1520)

円照上人像 鎌倉時代(13世紀)

重文 円照上人行状記 上巻 鎌倉時代・正安4年(1302)

〈関連展示〉

重文 大般涅槃経 巻第二十二 奈良時代(8世紀)

重文 大般涅槃経 巻第二十二(東大寺聖教のうち) 平安時代(11∼12世紀)

なお、期間中、奈良国立博物館においても特別陳列「お水取り」が開催されます。あわせてご観覧されますとより深く修二会をご理解いただけます。奈良国立博物館と東大寺ミュージアムの両会場の展覧会をご覧いただいた方には、限定の特製散華をプレゼントいたします。どちらかの会場受付にて「観覧証明書」を受け取り、もう一方の会場受付でご提示ください。

(「お水取り展」特製散華)

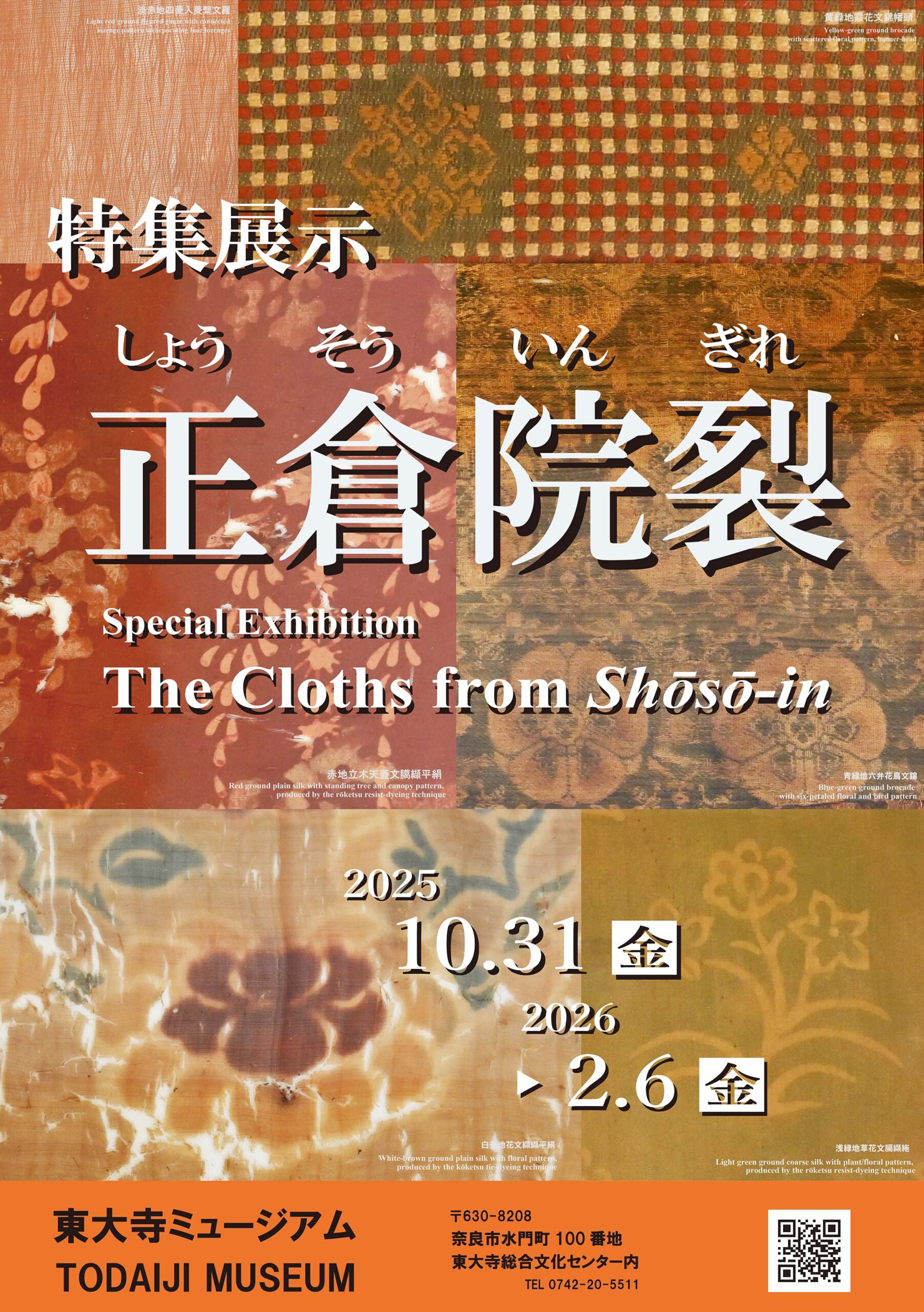

令和7年10月31日(金)~令和8年2月6日(金)

創建期の東大寺の宝物を納める巨大な宝庫である正倉院の正倉は、朝廷の監督のもと長きにわたり東大寺によって管理されてきましたが、明治8年(1875)に政府に移管されました。翌年、政府は正倉院の宝物のうち、千年以上の時を経て残骸となってしまった染織品の「裂(きれ)」に注目します。これらは古代の織物技術や文様を知るうえで極めて高い学術的価値を持っていたためです。

選ばれた約400点の裂は、研究および保存のため、それぞれガラスに挟まれ「見本帳」として国立博物館に頒布されました。これが「正倉院裂(しょうそういんぎれ)」です。この時、おそらく東大寺にも同様に裂が頒(わか)たれたため、現在十数点が東大寺にも保存されています。これらには当時の最先端の染織技法と、仏教美術が花開いた天平文化の躍動的な文様が凝縮されています。大仏開眼会の前後に東大寺を彩った、豪華絢爛な色彩やデザインを、この小さな布裂れから想像してみてください。

※会期途中で展示替えを行います。

〈展示品〉

天平裂 奈良時代(8世紀)

黄緑地霰花文錦幡頭、緑地花葉文刺繍羅、赤地立木天蓋文臈纈平絹、浅緑地草花文臈纈平絹、襷文臈纈綾

(以上、10月31日∼12月23日)

青緑地六弁花鳥文錦、淡黄緑地草花文臈纈平絹、白茶地花文夾纈平絹、紫地菱繁文羅、淡赤地四菱入菱繁文羅

(以上、12月24日∼2月6日)

これらの寺宝を保管・公開することを目的に、平成23年(2011)10月、東大寺ミュージアムが開館。塑像などの壊れやすい寺宝を地震災害から守るため、展示室と収蔵庫部分に部屋免振装置を導入しています。

5つの展示室を備え、特に第2室は法華堂内陣をイメージして設計されており、その雰囲気の中で安置仏に接していただけます。また、特別展示なども折に触れて開催しています。

館内での撮影・スケッチ・懐中電灯の使用はご遠慮ください。

開館時間

4月〜10月/9:30~17:30(最終入館17:00)

11月〜3月/9:30~17:00(最終入館16:30)

休館日

なし(展示替、施設点検等で臨時休館あり)

入館料

大人(中学生以上)800円

小学生 400円

*小学校就学前(6歳未満)は無料

| ● | 東大寺友の会(本人のみ)・大仏奉賛会(本人と同伴2名)・唯心会(本人のみ)の会員は、受付にて会員証をご呈示いただきますと無料でご入館いただけます。 |

| ● | 団体入館料・心身障害者施設・養護学校・障害者手帳・奈良市の老春手帳・奈良市ななまるカードなどの対応はこちらをご覧ください。 |

| ● | 個人の利用に限り、大仏殿とのセット券(中学生以上1,200円、小学生600円)がございます。 |