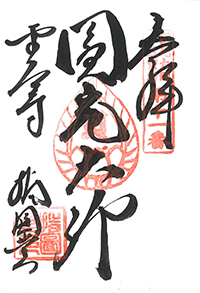

指図堂

Sashizu-dō

江戸時代

●さしずどう

治承 4年(1180)、平重衡の兵火によって大仏殿をはじめ伽藍の大半が焼失したが、この復興に当たったのは俊乗房重源上人(1121-1206)で、交流のあった法然上人(1133-1212)は重源上人の招きによって、再建途上の東大寺で建久元年(1190)に、重源上人が中国から持ち帰った善導大師の影像を前に浄土三部経を講じたという。これを機に法然上人は専修念仏への信仰を深められ、いわゆる聖道門から離れられたと伝えられるが、それでも東大寺と浄土宗との親密な関係は続いた。

現在、指図堂の建つ地は、平安時代に創建された中門堂の跡地で、永禄10年(1567)の三好・松永の乱でこの堂舎が大仏殿とともに焼失すると、しばらくは空地となっていた。それから100年余りを経た江戸時代初期、大仏殿三度目の復興の気運が盛り上がり、この辺り一帯は復興事務所ともいうべき勧進所の建物群が立ち並んだ。その折、この中門堂跡地には大きな板絵に描かれた「指図」すなわち大仏殿の計画図面を展示するお堂が建てられた。指図堂という名称はこのことに由来するという。寛政3年(1791)、このお堂は大風のために倒壊したが、浄土宗関係者からお堂を再建したいとの願い出が東大寺に出され、浄土宗徒の喜捨を受けて、嘉永5年(1852)頃完成した。それが現在の指図堂である。

お願い

堂内での撮影・スケッチ・懐中電灯の使用はご遠慮ください。

指図堂では写経場を設けております。

指図堂では写経・写仏をしていただける写経場を設けております。東大寺ご参拝の際に指図堂にお立ち寄りいただき、ぜひ写経・写仏をご体験ください。

お書きいただいた写経・写仏は毎年8月7日の「大仏さまお身拭い」の際に、大仏さまの胎内に奉納いたします。

写経場にて写経・写仏をされる場合の事前予約は必要ございません。

(10名以上の場合は。事前にお知らせいただけると幸いです。電話:0742-22-5511 東大寺写経係)

写経・写仏についての詳細は、こちらをご参照ください。