東大寺ミュージアムでは「東大寺の歴史と美術」をテーマとして、常設展示および特集展示などを行っています。

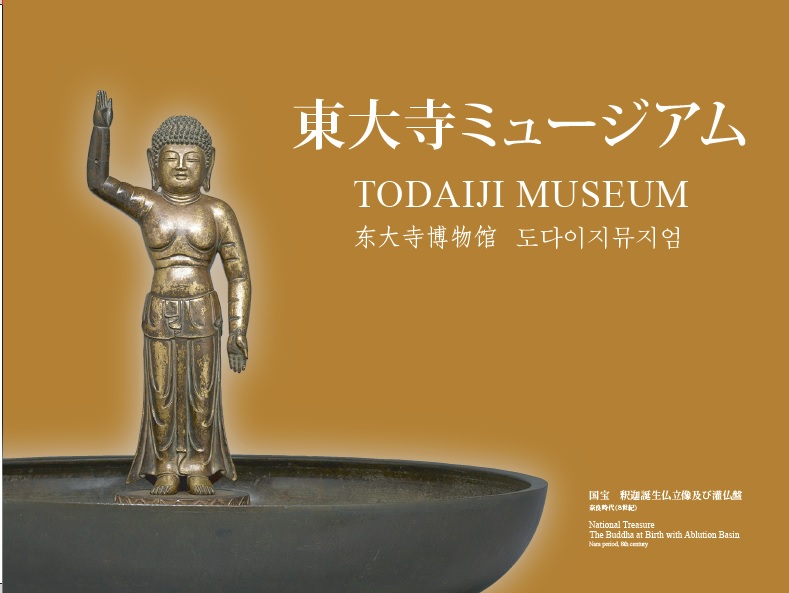

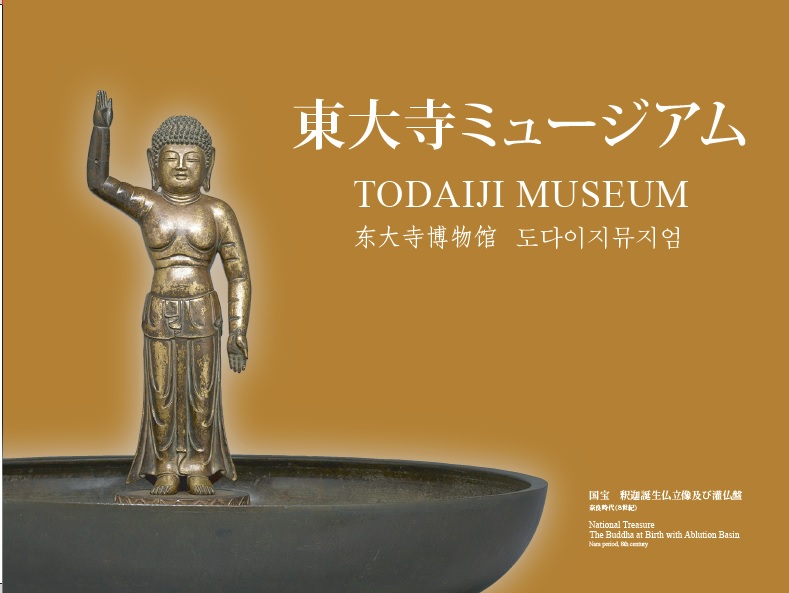

常設展示ではミュージアムの本尊である千手観音菩薩像のほか、法華堂伝来の日光・月光菩薩像、奈良時代の誕生釈迦仏像など、多くの寺宝をご覧いただけます。特別公開・特集展示については下記でご案内しています。

令和7年12月24日(水)~令和8年2月6日(金)の展示品目録はこちら。

※現在は伎楽面は展示しておりません。

東大寺ミュージアムでは「東大寺の歴史と美術」をテーマとして、常設展示および特集展示などを行っています。

常設展示ではミュージアムの本尊である千手観音菩薩像のほか、法華堂伝来の日光・月光菩薩像、奈良時代の誕生釈迦仏像など、多くの寺宝をご覧いただけます。特別公開・特集展示については下記でご案内しています。

令和7年12月24日(水)~令和8年2月6日(金)の展示品目録はこちら。

※現在は伎楽面は展示しておりません。

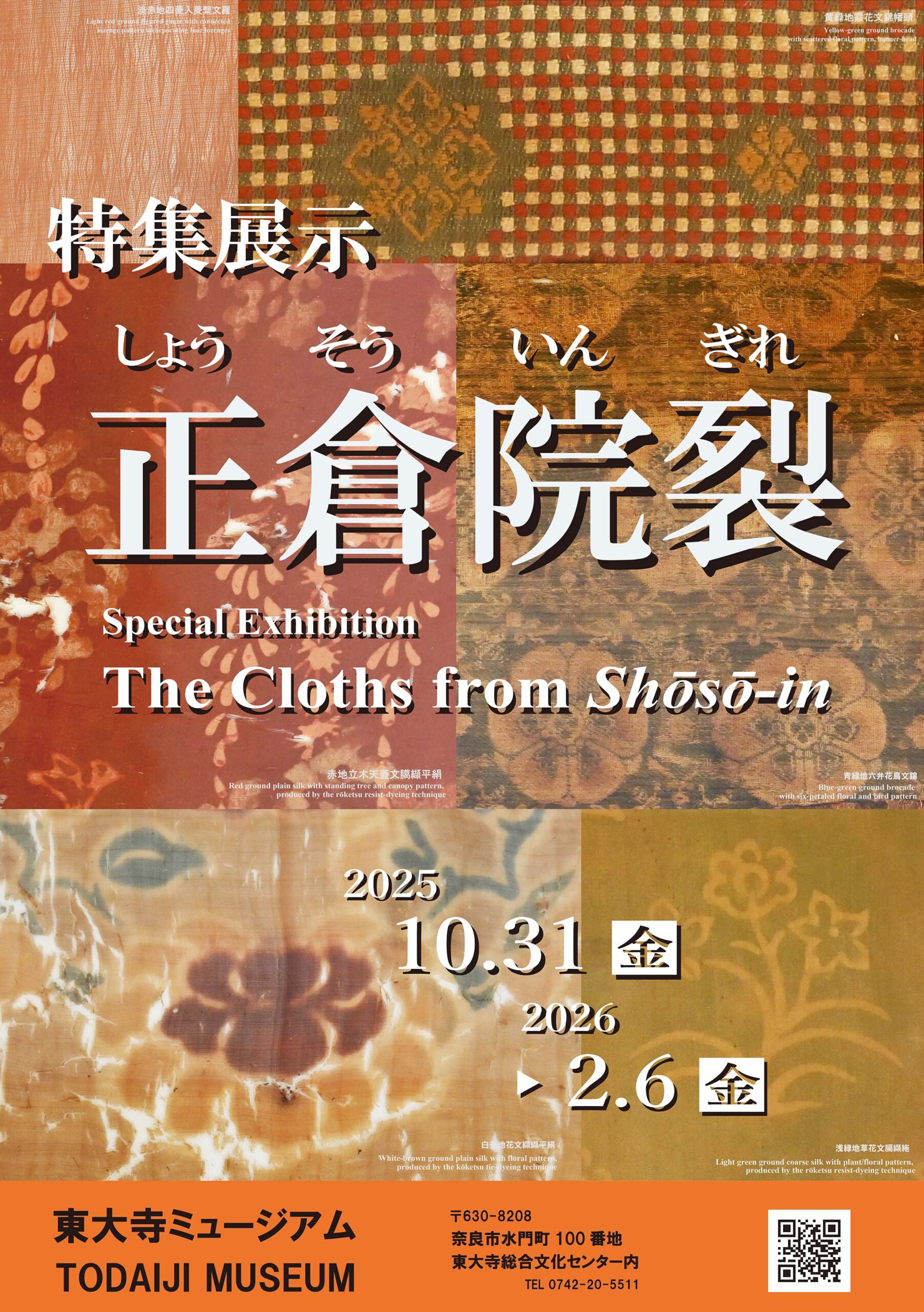

令和7年10月31日(金)~令和8年2月6日(金)

創建期の東大寺の宝物を納める巨大な宝庫である正倉院の正倉は、朝廷の監督のもと長きにわたり東大寺によって管理されてきましたが、明治8年(1875)に政府に移管されました。翌年、政府は正倉院の宝物のうち、千年以上の時を経て残骸となってしまった染織品の「裂(きれ)」に注目します。これらは古代の織物技術や文様を知るうえで極めて高い学術的価値を持っていたためです。

選ばれた約400点の裂は、研究および保存のため、それぞれガラスに挟まれ「見本帳」として国立博物館に頒布されました。これが「正倉院裂(しょうそういんぎれ)」です。この時、おそらく東大寺にも同様に裂が頒(わか)たれたため、現在十数点が東大寺にも保存されています。これらには当時の最先端の染織技法と、仏教美術が花開いた天平文化の躍動的な文様が凝縮されています。大仏開眼会の前後に東大寺を彩った、豪華絢爛な色彩やデザインを、この小さな布裂れから想像してみてください。

※会期途中で展示替えを行います。

〈展示品〉

天平裂 奈良時代(8世紀)

黄緑地霰花文錦幡頭、緑地花葉文刺繍羅、赤地立木天蓋文臈纈平絹、浅緑地草花文臈纈平絹、襷文臈纈綾

(以上、10月31日∼12月23日)

青緑地六弁花鳥文錦、淡黄緑地草花文臈纈平絹、白茶地花文夾纈平絹、紫地菱繁文羅、淡赤地四菱入菱繁文羅

(以上、12月24日∼2月6日)

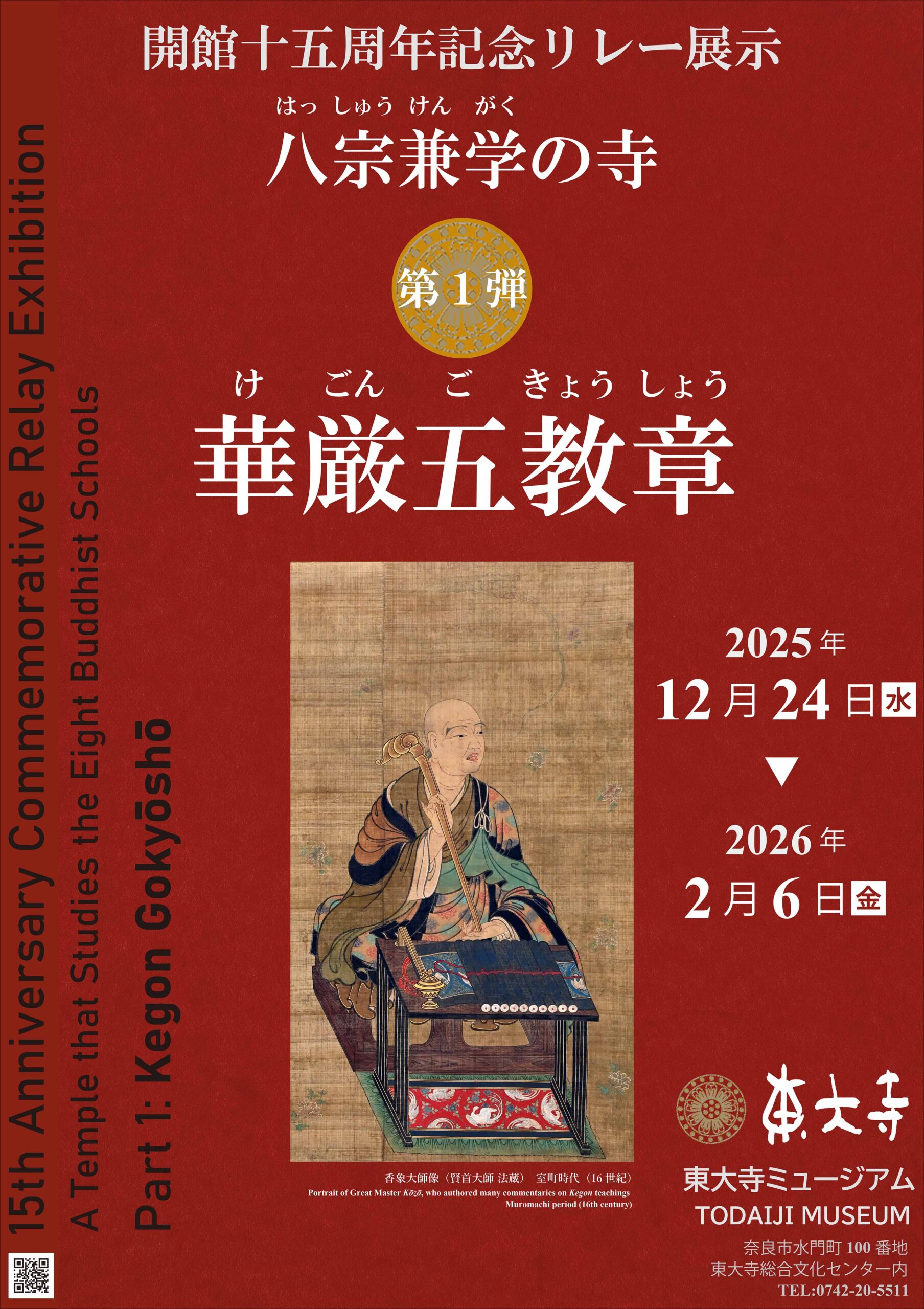

令和7年12月24日(水)~令和8年2月6日(金)

古代インドで釈迦が仏教を開いたのち、弟子たちによって編纂された経典は膨大な量にのぼりました。さらに中国で仏典が漢字に翻訳されると、重要な部分はどこかについて様々な解釈が生まれます。こうして教理の研鑽が積まれる中で、学派の別を「宗」と呼ぶようになっていきます。東大寺はこうした各宗を兼備する最先端の仏教研究センターとして存続してきたため、修学の所産である「聖教」が今に多く伝えられています。学問寺としての伝統を受け継ぐ総合文化センターの開館十五周年を記念し、「八宗兼学」と言われる東大寺の宗派を一年かけて順番にご紹介します。

『華厳経』は釈迦が成道してからすぐに説かれた教えと言われ、あらゆる物事は相互に関係しあっていることが様々な角度から説明されています。その教主は釈迦としてこの世界に現れた盧舎那仏であり、遍く宇宙全体を照らす光の存在です。これを所依の経典としたのが華厳宗であり、天台宗と同じく全ての人々は成仏できると考える「一乗」の立場をとります。中国・韓国・日本で盛んに研究されましたが、なかでも注釈書として特に重要なのが唐代に華厳教学を大成した香象大師法蔵が著した『華

厳経探玄記』と『華厳五教章』です。そのうち、今回は東大寺の『五教章』研究の歴史をご紹介します。

〈展示品〉

重要文化財 大方広仏華厳経 巻第三(二月堂焼経のうち) 奈良時代(8世紀)

香象大師像(賢首大師法蔵) 室町時代(15世紀)

香象大師像(賢首大師法蔵) 室町時代(16世紀)

重要文化財 華厳五教章 上中下(東大寺聖教のうち) 鎌倉時代・弘安6年(1283)刊

華厳五教章指事 上下 江戸時代・元和2∼3年(1616∼1617)写

重要文化財 華厳五教章類集記 巻第十四∼三十(東大寺聖教のうち) 江戸時代・宝暦11∼12年(1761∼1762)写

華厳五教賢聖章 南北朝時代・応安元年(1368)写

華厳五教章通路記 江戸時代・元禄3年(1690)頃

〈関連展示〉

重要文化財 三国仏法伝通縁起 上中下(東大寺聖教のうち) 室町時代・応永6年(1399)刊

八宗綱要 江戸時代・承応2年(1653)刊

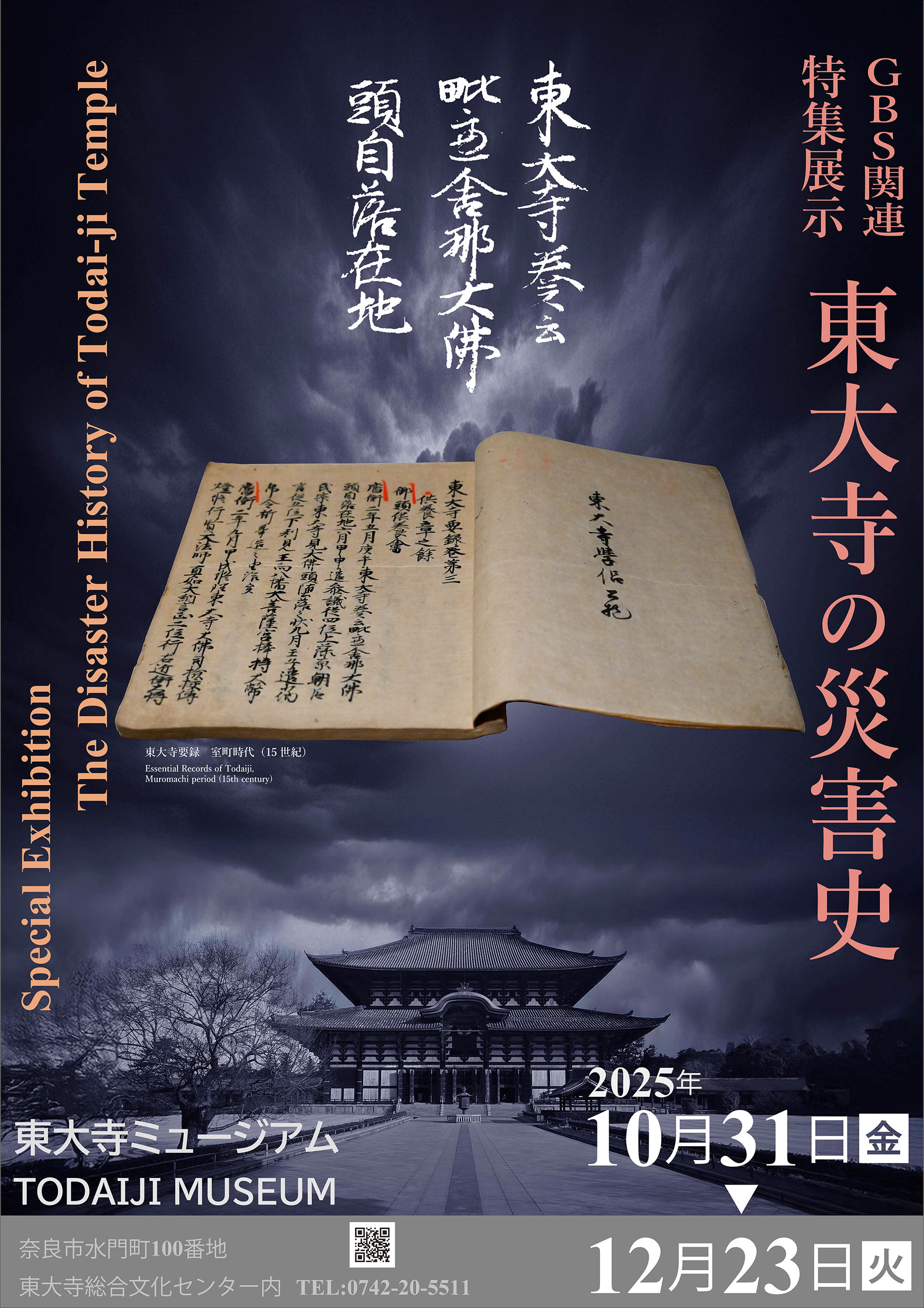

令和7年10月31日(金)~12月23日(火)

奈良時代、相次ぐ地震や疫病等の災害に対し、聖武天皇は仏教で国を治めようと東大寺を創建します。天皇はこの大事業が人々の協力によって成し遂げられることを願いました。その後、約1300年の間にも日本列島は多くの災害に見舞われ、東大寺も被災の歴史を有しています。被害の度に創建時と同様、多くの人の支援によって復興されてきましたが、それは東大寺が泰平の象徴であり、また心の拠り所であったためでしょう。

近年、再び地震や病気、気候の変動による災害が多発しています。この展示が平和への祈りを新たにし、未来への備えとして防災意識を高めていただく一助となりましたら幸いです。

〈展示品〉

重要文化財 東大寺要録 巻第三 室町時代(15世紀)

真如親王像 室町時代(16世紀)

東大寺大勧進文書集 江戸時代(18∼19世紀)

重要文化財 東大寺続要録 宝蔵篇 室町時代(15世紀)

因明五帖問答抄 第二 室町時代・永正6年(1509)

東大寺年中行事記 江戸時代・宝暦11∼12年(1761∼1762)

四月堂本尊修復寄附帳 江戸時代・万延元年(1860)

二月堂修中練行衆日記 現代・平成23年(2011)

なお、本年のザ・グレイトブッダ・シンポジウムは「東大寺と災害」をテーマとしています。是非ご参加ください。

日時:11月22日(土)13:30~16:30

11月23日(日・祝)9:30~13:00

聴講無料、先着順。詳細はこちらをご覧ください。

東大寺ミュージアムでは「東大寺の歴史と美術」をテーマとして、常設展示および特集展示などを行っています。

常設展示ではミュージアムの本尊である千手観音菩薩像のほか、法華堂伝来の日光・月光菩薩像、奈良時代の誕生釈迦仏像や大仏開眼供養に用いられた伎楽面など、多くの寺宝をご覧いただけます。特別公開・特集展示については下記でご案内しています。

令和7年7月13日(日)~10月30日(木)の展示品目録はこちら。

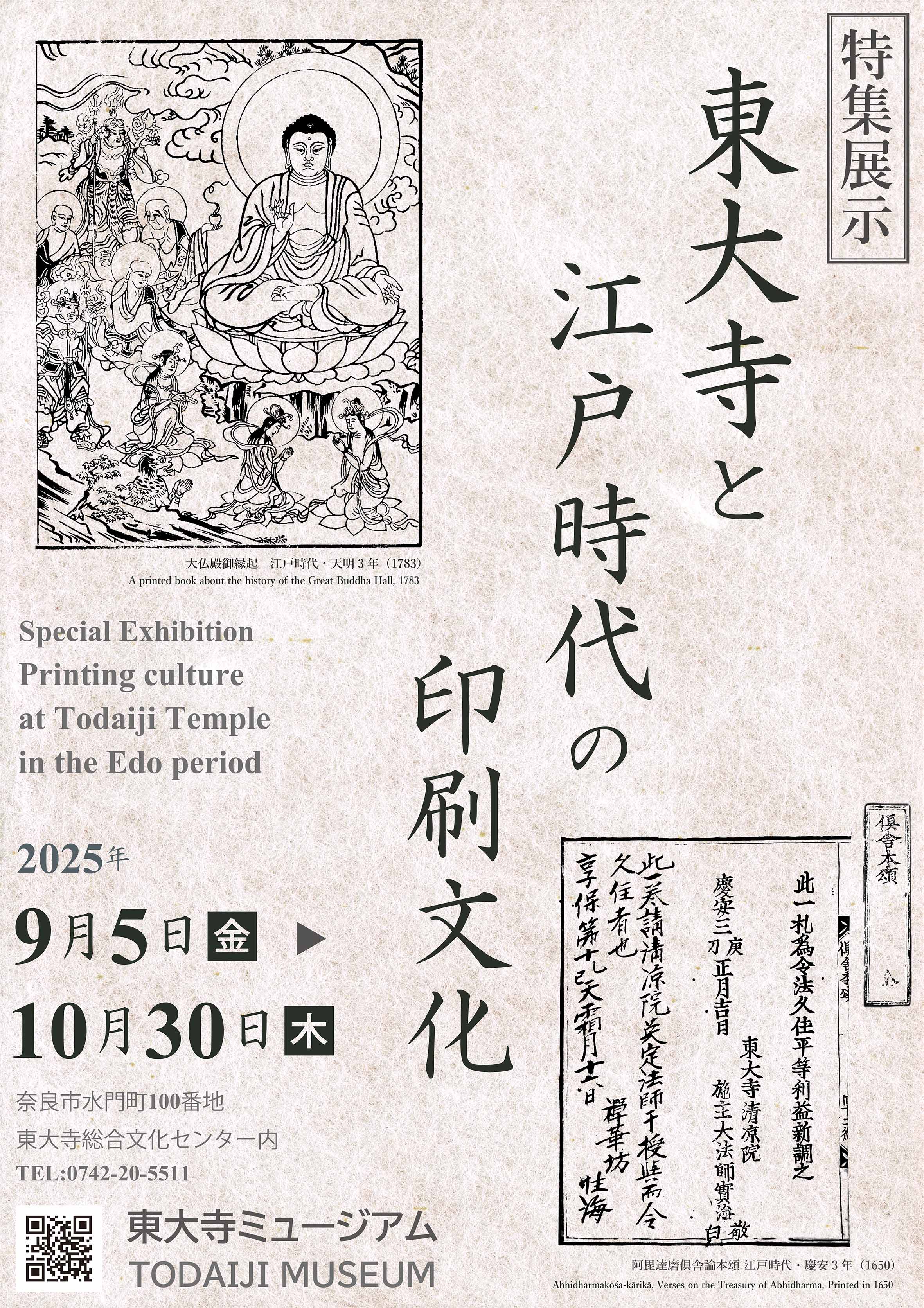

令和7年9月5日(金)~10月30日(木)

かつて人類は「文字」という時間や空間を超えた情報伝達の手段を獲得しました。そして「紙」の発明は文字の保管や持ち運びを格段に便利にし、「印刷」技術の登場は文字の「複製」を飛躍的に容易なものとします。経典の書写行為と親和性の高いこの技術は仏教と古くから結びつき、日本では奈良時代から経文が印刷され、中世には奈良の大寺社で独自の印刷文化が栄えました。江戸時代になると経典にとどまらず、実用書や娯楽のための印刷物が大衆に広まっていきます。こうした時代の流れの中で、寺社が培ってきた印刷の伝統は一体どうなっていったのでしょうか。ここでは普段あまり注目されることのない江戸時代の東大寺の印刷文化について紹介します。

〈展示品〉

仏説普遍光明清浄熾盛思惟宝印心無能勝惣得大随求即得陀羅尼経 版木

室町時代・天文20年(1551)

仏説普遍光明清浄熾盛思惟宝印心無能勝惣得大随求即得陀羅尼経

江戸時代(18∼19世紀)

阿毘達磨倶舎論本頌 版木 江戸時代・慶安3年(1650)

阿毘達磨倶舎論本頌 江戸時代・慶安3年(1650)

阿毘達磨倶舎論本頌(写本) 江戸時代・文化9年(1783)

両界曼荼羅 版木 江戸時代(17∼18世紀)

蓮華形柄香炉箱 江戸時代(17∼18世紀)

大仏殿御縁起 版木 江戸時代・天明3年(1783)

大仏殿御縁起 江戸時代・天明3年(1783)

東大寺釘打阿弥陀 版木 江戸時代(19世紀)

木活(木製活字) 江戸時代(17世紀)

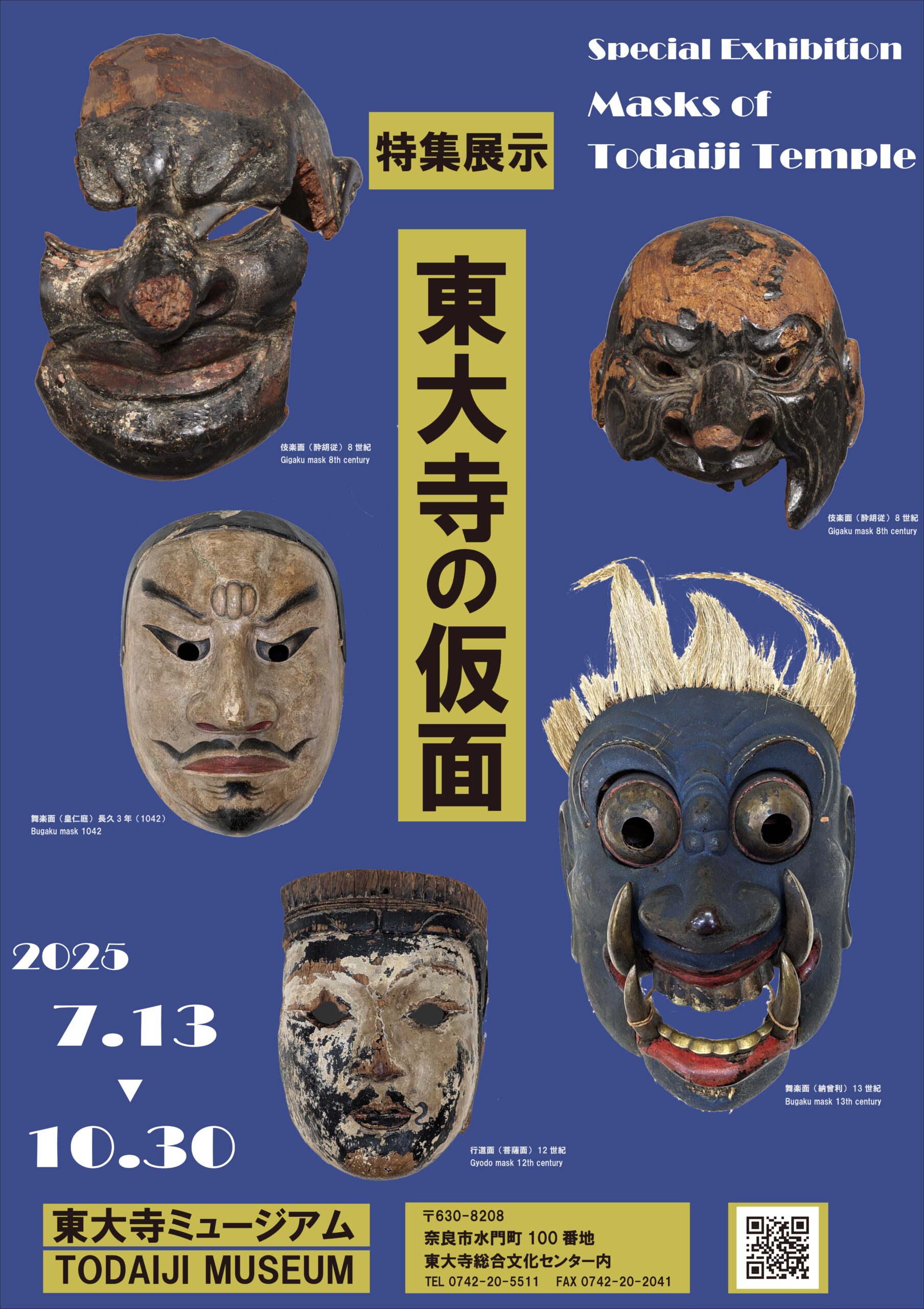

令和7年7月13日(日)~10月30日(木)

「仮面」とは人間が何かに扮装する時に素顔の上に着けるものです。日本では仮面を着ける目的は娯楽や儀礼など様々であり、扮装の対象もそれに合わせて異国の人々であったり、神仏であったり、動物であったり、色々な種類のものが作られてきました。東大寺にも古代の仮面舞踊劇で使用された『伎楽面』、同じく古代から行われる舞楽で使用された『舞楽面』、平安時代後期頃から盛んになる練供養という法要で使用される『行道面』などが残されています。東大寺面の特徴は法要の継続に伴い、実際に使用されながら今に伝わったことで、使用痕が多く確認できることです。何世代もの人々の顔を覆った仮面は、繰り返し修理をされて仏前に歌舞音曲を奉納してきました。ここでは東大寺に伝来する様々な仮面の一部をご紹介いたします。

〈展示品〉

重要文化財 伎楽面(酔胡従) 奈良時代(8世紀)

重要文化財 伎楽面(酔胡従) 奈良時代(8世紀)

重要文化財 舞楽面(皇仁庭) 平安時代・長久3年(1042)

重要文化財 舞楽面(納曾利) 鎌倉時代(13世紀)

重要文化財 行道面(菩薩面) 平安時代(12世紀)

関連展示〔第2室〕

国宝 狛光行東大寺諸会楽頭職譲状案 平安時代・仁安2年(1167)(7/13~9/4)

国宝 東大寺上座覚仁書状 平安時代(12世紀) (7/13~9/4)

国宝 南都楽所楽人狛季真起請文 鎌倉時代・嘉元元年(1303)(9/5~10/30)

国宝 手掻祭楽頭得分注進状 鎌倉時代・嘉暦元年(1326)(9/5~10/30)

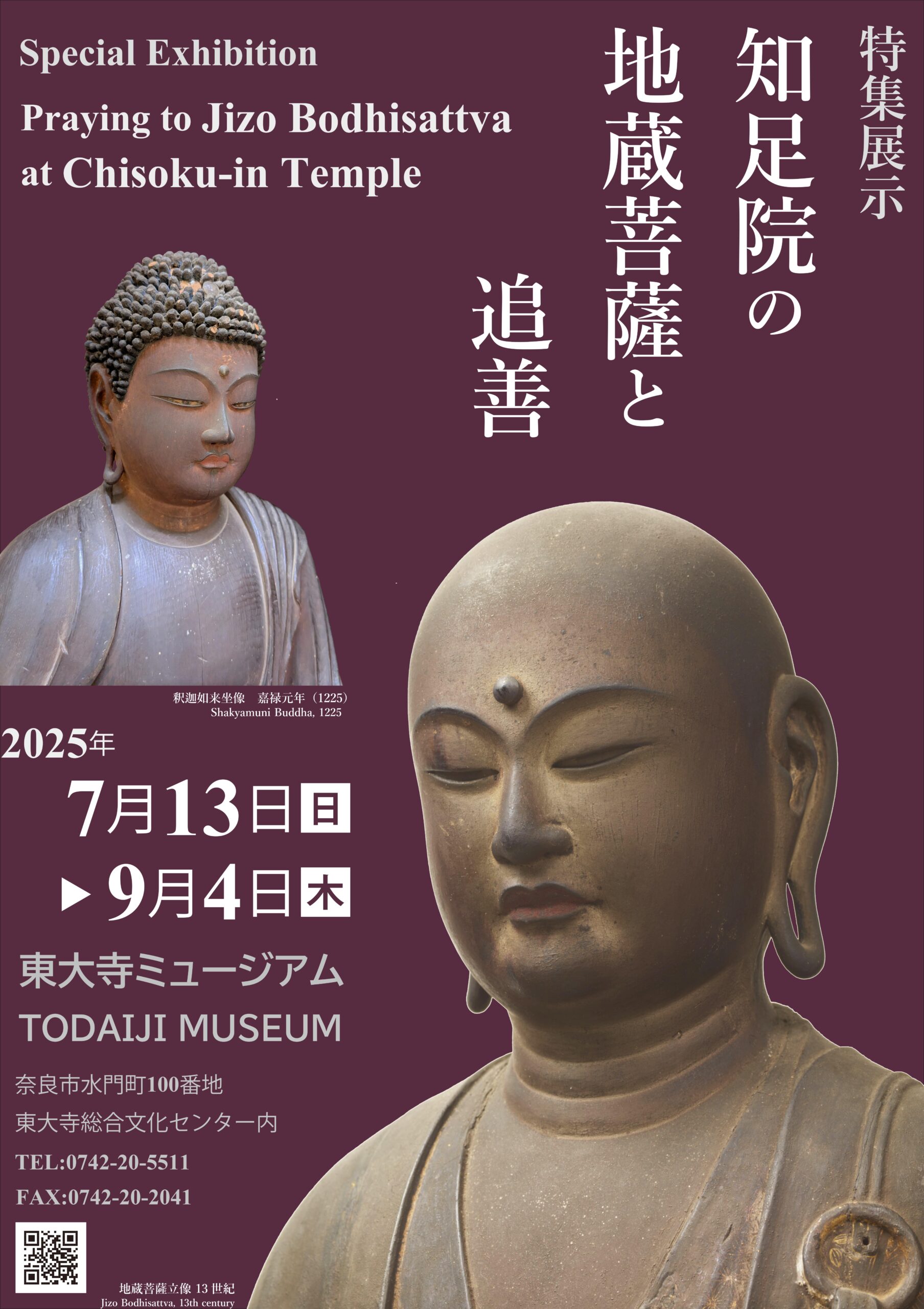

令和7年7月13日(日)~9月4日(木)

東大寺の境内の北端に位置する知足院には、中世以来、霊験あらたかなことで有名な地蔵菩薩像が安置されてきました。この地蔵菩薩像は縁起書によれば鎌倉時代の学僧・貞慶が春日大社の神様のお告げを受けて作ったものと言われています。この御像は貞慶から弟子の良遍へ、さらにその弟子の覚澄へと代々受け継がれ、大切にお祀りされてきました。地蔵菩薩は六道を輪廻し人々を救済してくれる仏様として信仰を集めたため、亡くなった親しい方の冥福を祈るための本尊ともなりました。ここでは知足院の地蔵菩薩を守り伝え、追善供養された人々の歴史をご紹介いたします。

〈展示品〉

英俊御聞書 江戸時代(17世紀)書写

重要文化財 地蔵菩薩立像(知足院伝来) 鎌倉時代(13世紀)

重要文化財 釈迦如来坐像(善円作) 鎌倉時代・嘉禄元年(1225)

栄祐上人画像 江戸時代・慶長18年(1613)

十三仏図・十六羅漢図 江戸時代・享保10年(1725)

東大寺ミュージアムでは「東大寺の歴史と美術」をテーマとして、常設展示および特集展示などを行っています。

常設展示ではミュージアムの本尊である千手観音菩薩像のほか、法華堂伝来の日光・月光菩薩像、奈良時代の誕生釈迦仏像や大仏開眼供養に用いられた伎楽面など、多くの寺宝をご覧いただけます。特別公開・特集展示については下記でご案内しています。

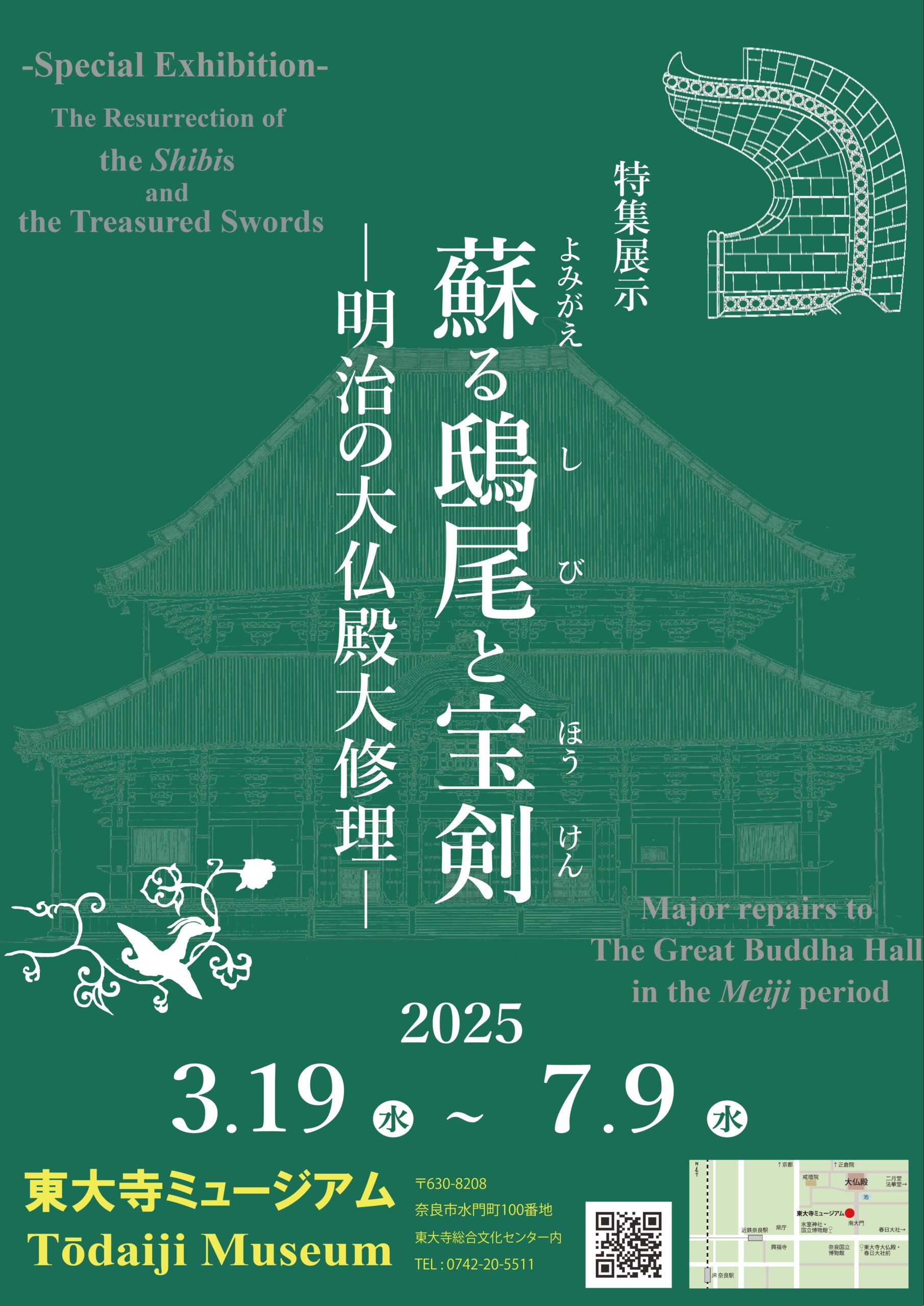

令和7年3月19日(水)~7月9日(水)の展示品目録はこちら。

※現在、伎楽面は展示されておりません。

また金銅八角燈籠羽目板および金堂鎮壇具の一部は奈良国立博物館にて開催される特別展「超国宝ー祈りのかがやき―」に出陳予定のため、東大寺ミュージアムでは御覧いただけません。

令和7年3月19日(水)~7月9日(水)

今年は大阪で万国博覧会が開催されます。明治年間(1868 ~ 1912)の前半には奈良でも東大寺の大仏殿を会場として「奈良博覧会」が行われていました。正倉院宝物や南都の諸寺社の宝物を集めた壮観な展覧会が、明治初期に吹き荒れた廃仏毀釈からの復興や、地場産業の興隆を目的として官民一体となって企画されたのです。しかし、その会場となった大仏殿は明治の初めには老朽化が進んでおり修理が必要な状態となっていました。東大寺と奈良県、政府が協力し合って資金難を乗り越え、明治36年(1903)に修理が開始されます。時あたかも国内最大規模の博覧会である第5回内国勧業博覧会が大阪で開催されている時でした。そこから約10年をかけてようやく修理が完了します。

この明治の大修理において、大仏殿には天平の威容を取り戻すべく、江戸時代には載せられていなかった鴟尾が再現されました。また、この修理中に盧舎那大仏の足元より、数々の宝物が発見されます。これらの遺宝は奈良時代に埋納されたものと考えられ、このうちの大刀は正倉院に納められていたものが取り出され盧舎那大仏に奉献された可能性が高いものです。

明治維新後、南都復興のための会場となった大仏殿は、博覧会場としての役目を終えたのち、奈良時代の姿を今に伝えることで改めて復興の象徴となりました。この特集では明治の修理設計図や古刀発掘時の図面などを展示し、大仏殿復活に尽力した人々の努力を紹介いたします。

※途中、一部展示替えを行います

〈主な展示品〉

大仏殿鴟尾銘板 明治45年(1912)

大仏殿上層大棟鴟尾木枠計画図 明治43年(1910)

大仏殿明治修理図面

大仏殿実測正立面図 明治37年(1904)頃

大仏殿梁行実測断面図 明治37年(1904)頃

大仏殿修理前桁行断面図 明治38年(1905)

発掘古刀図

古刀発掘位置之図 明治41年(1908)頃

発掘古刀実測図1(陰剣) 明治41年(1908)頃

国宝「東大寺金堂鎮壇具」のうち

金鈿荘大刀 その1 奈良時代(8世紀)

金銀荘大刀 その1(陽剣) 奈良時代(8世紀)

金銀荘大刀 その2(陰剣) 奈良時代(8世紀)

狩猟文銀小壺 奈良時代(8世紀)

大佛及大佛殿史 大正4年(1915)

開眼筆(正倉院宝物模造) 大正4年(1915)

金銀荘大刀(唐草文)

(国宝東大寺金堂鎮壇具のうち金銀荘大刀 復元模造) 平成28年(2016)