7/10(木)は法定点検のため総合文化センター全館を休館いたします。

当センター内のすべての施設(各ホール、東大寺図書館、東大寺ミュージアム、ミュージアムショップ、カフェ(葉風泰夢)、休憩スペース)がご利用いただけません。

7/11(金)~7/12(土)は展示替えのため、ミュージアムのみ休館いたします。

当センター内の諸施設(各ホール、東大寺図書館、ミュージアムショップ、カフェ(葉風泰夢)、休憩スペース)はご利用いただけます。

ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

7/10(木)は法定点検のため総合文化センター全館を休館いたします。

当センター内のすべての施設(各ホール、東大寺図書館、東大寺ミュージアム、ミュージアムショップ、カフェ(葉風泰夢)、休憩スペース)がご利用いただけません。

7/11(金)~7/12(土)は展示替えのため、ミュージアムのみ休館いたします。

当センター内の諸施設(各ホール、東大寺図書館、ミュージアムショップ、カフェ(葉風泰夢)、休憩スペース)はご利用いただけます。

ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

東大寺ミュージアムでは「東大寺の歴史と美術」をテーマとして、常設展示および特集展示などを行っています。

常設展示ではミュージアムの本尊である千手観音菩薩像のほか、法華堂伝来の日光・月光菩薩像、奈良時代の誕生釈迦仏像や大仏開眼供養に用いられた伎楽面など、多くの寺宝をご覧いただけます。特別公開・特集展示については下記でご案内しています。

令和7年3月19日(水)~7月9日(水)の展示品目録はこちら。

※現在、伎楽面は展示されておりません。

また金銅八角燈籠羽目板および金堂鎮壇具の一部は奈良国立博物館にて開催される特別展「超国宝ー祈りのかがやき―」に出陳予定のため、東大寺ミュージアムでは御覧いただけません。

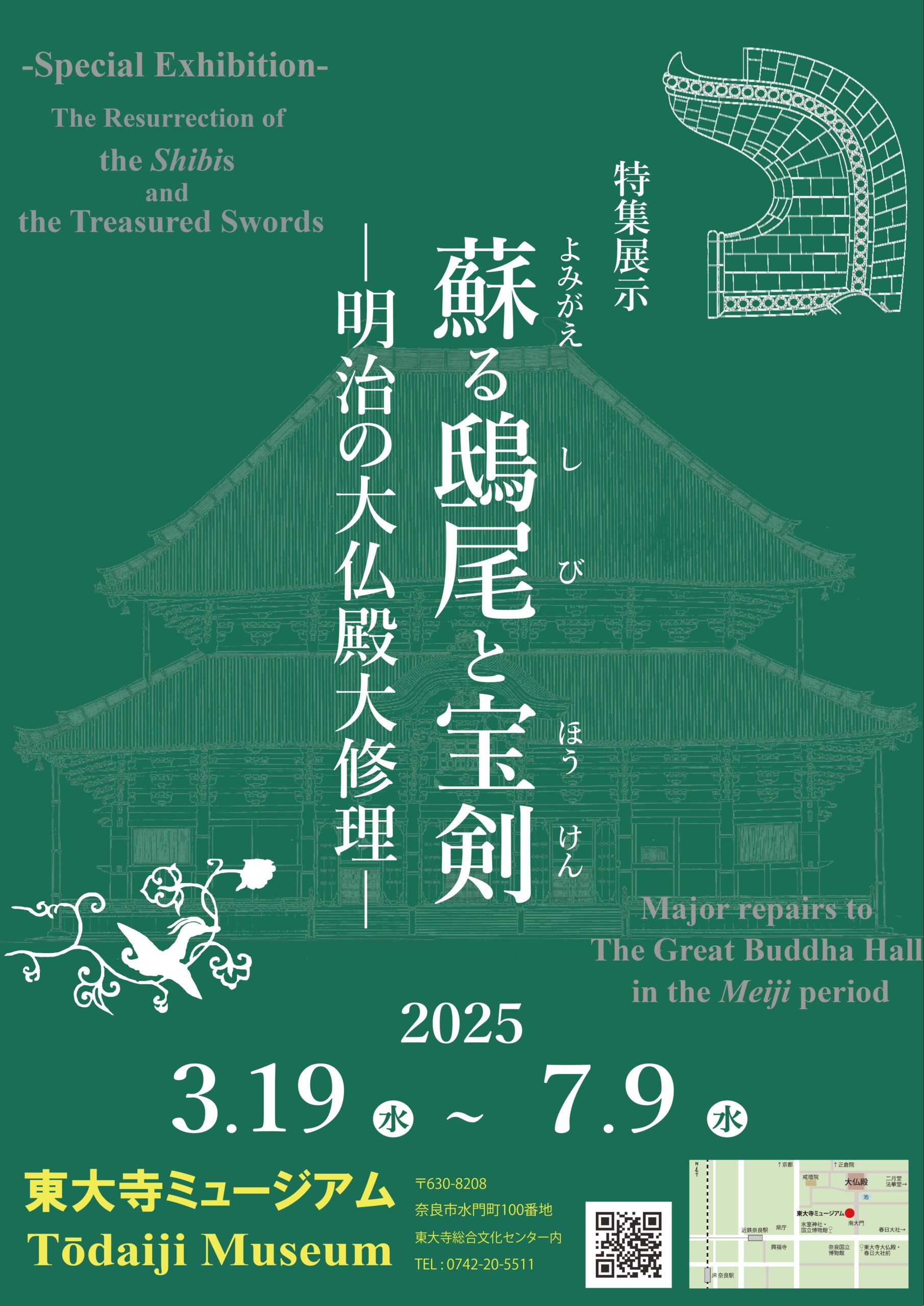

令和7年3月19日(水)~7月9日(水)

今年は大阪で万国博覧会が開催されます。明治年間(1868 ~ 1912)の前半には奈良でも東大寺の大仏殿を会場として「奈良博覧会」が行われていました。正倉院宝物や南都の諸寺社の宝物を集めた壮観な展覧会が、明治初期に吹き荒れた廃仏毀釈からの復興や、地場産業の興隆を目的として官民一体となって企画されたのです。しかし、その会場となった大仏殿は明治の初めには老朽化が進んでおり修理が必要な状態となっていました。東大寺と奈良県、政府が協力し合って資金難を乗り越え、明治36年(1903)に修理が開始されます。時あたかも国内最大規模の博覧会である第5回内国勧業博覧会が大阪で開催されている時でした。そこから約10年をかけてようやく修理が完了します。

この明治の大修理において、大仏殿には天平の威容を取り戻すべく、江戸時代には載せられていなかった鴟尾が再現されました。また、この修理中に盧舎那大仏の足元より、数々の宝物が発見されます。これらの遺宝は奈良時代に埋納されたものと考えられ、このうちの大刀は正倉院に納められていたものが取り出され盧舎那大仏に奉献された可能性が高いものです。

明治維新後、南都復興のための会場となった大仏殿は、博覧会場としての役目を終えたのち、奈良時代の姿を今に伝えることで改めて復興の象徴となりました。この特集では明治の修理設計図や古刀発掘時の図面などを展示し、大仏殿復活に尽力した人々の努力を紹介いたします。

※途中、一部展示替えを行います

〈主な展示品〉

大仏殿鴟尾銘板 明治45年(1912)

大仏殿上層大棟鴟尾木枠計画図 明治43年(1910)

大仏殿明治修理図面

大仏殿実測正立面図 明治37年(1904)頃

大仏殿梁行実測断面図 明治37年(1904)頃

大仏殿修理前桁行断面図 明治38年(1905)

発掘古刀図

古刀発掘位置之図 明治41年(1908)頃

発掘古刀実測図1(陰剣) 明治41年(1908)頃

国宝「東大寺金堂鎮壇具」のうち

金鈿荘大刀 その1 奈良時代(8世紀)

金銀荘大刀 その1(陽剣) 奈良時代(8世紀)

金銀荘大刀 その2(陰剣) 奈良時代(8世紀)

狩猟文銀小壺 奈良時代(8世紀)

大佛及大佛殿史 大正4年(1915)

開眼筆(正倉院宝物模造) 大正4年(1915)

金銀荘大刀(唐草文)

(国宝東大寺金堂鎮壇具のうち金銀荘大刀 復元模造) 平成28年(2016)

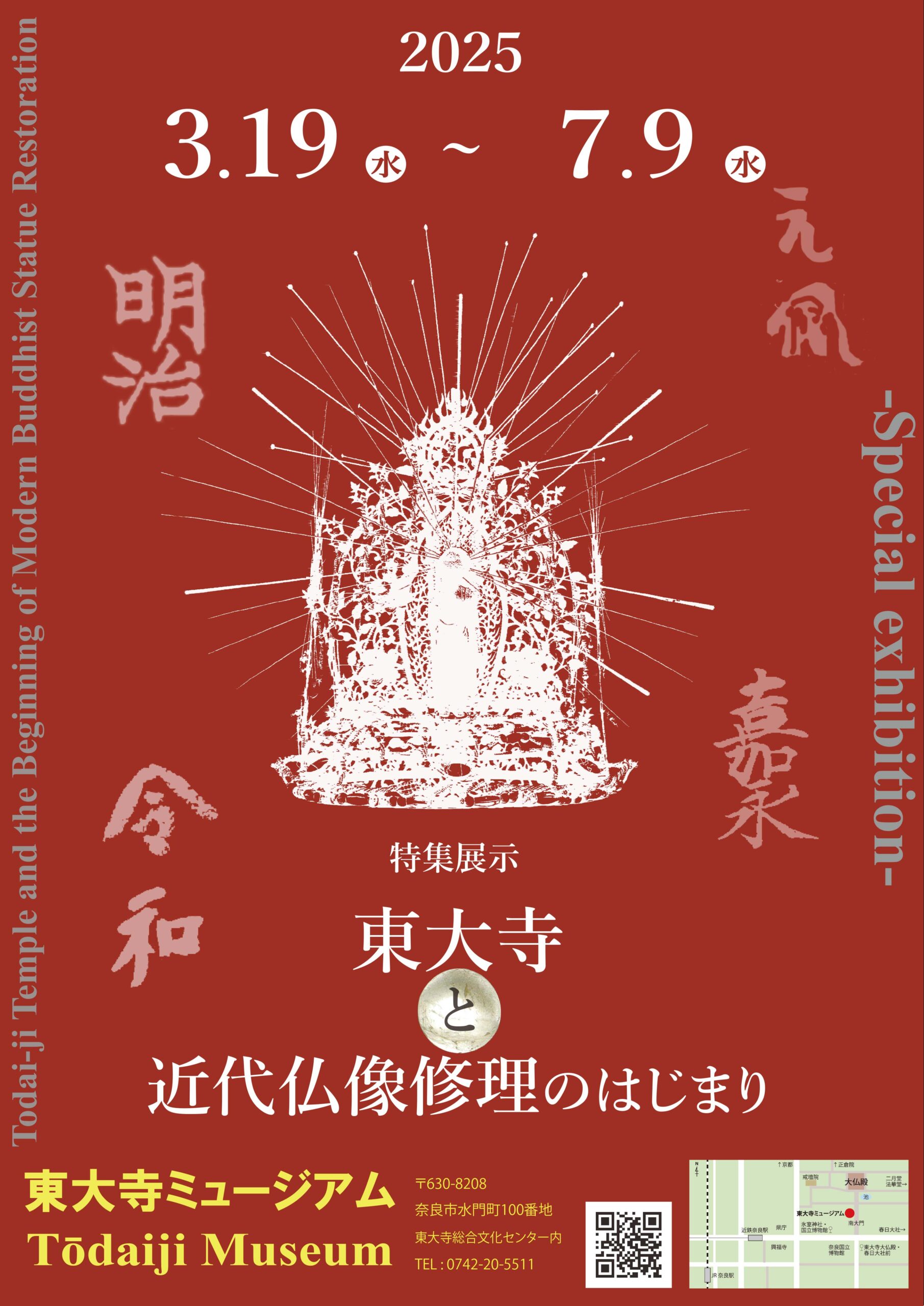

令和7年3月19日(水)~7月9日(水)

嘉永六年(1853)、米国東インド艦隊のペリーが黒船で来航し、江戸幕府に開国を迫ったことで日本は急速に近代化の道を歩み始めます。激動の15年を経て、明治の新しい国家では「文明開化」の名のもと旧来の価値観が大きく変わりました。仏教はその波に翻弄されますが、産業振興とともに文化発信の重要性に気づいた政府によって、仏堂や仏像は研究・保護の対象となっていきます。殖産興業と文化保護の役割を担ったのが博覧会であり、また次第に「文化財」としての仏像の修理も行われるようになります。この特集では近代の仏像修理のはじまりの場としての東大寺を紹介します。

※途中一部展示替えを行います。

〈主な展示品〉

勧学院絵図 嘉永6年(1853)頃

東大寺展覧会目録 明治24年(1891)

法華堂諸仏破損品箱 明治24年(1891)

東大寺法華堂仏像修理報告 明治36年(1903)

法華堂本尊宝冠残欠 奈良時代(8世紀)

戒壇院四天王附属金具 江戸時代(18世紀)

戒壇院本尊幷諸道具勘渡帳 江戸時代・天明3年(1783)

蔵王権現像(戒壇院千手堂安置) 平安時代(12世紀)

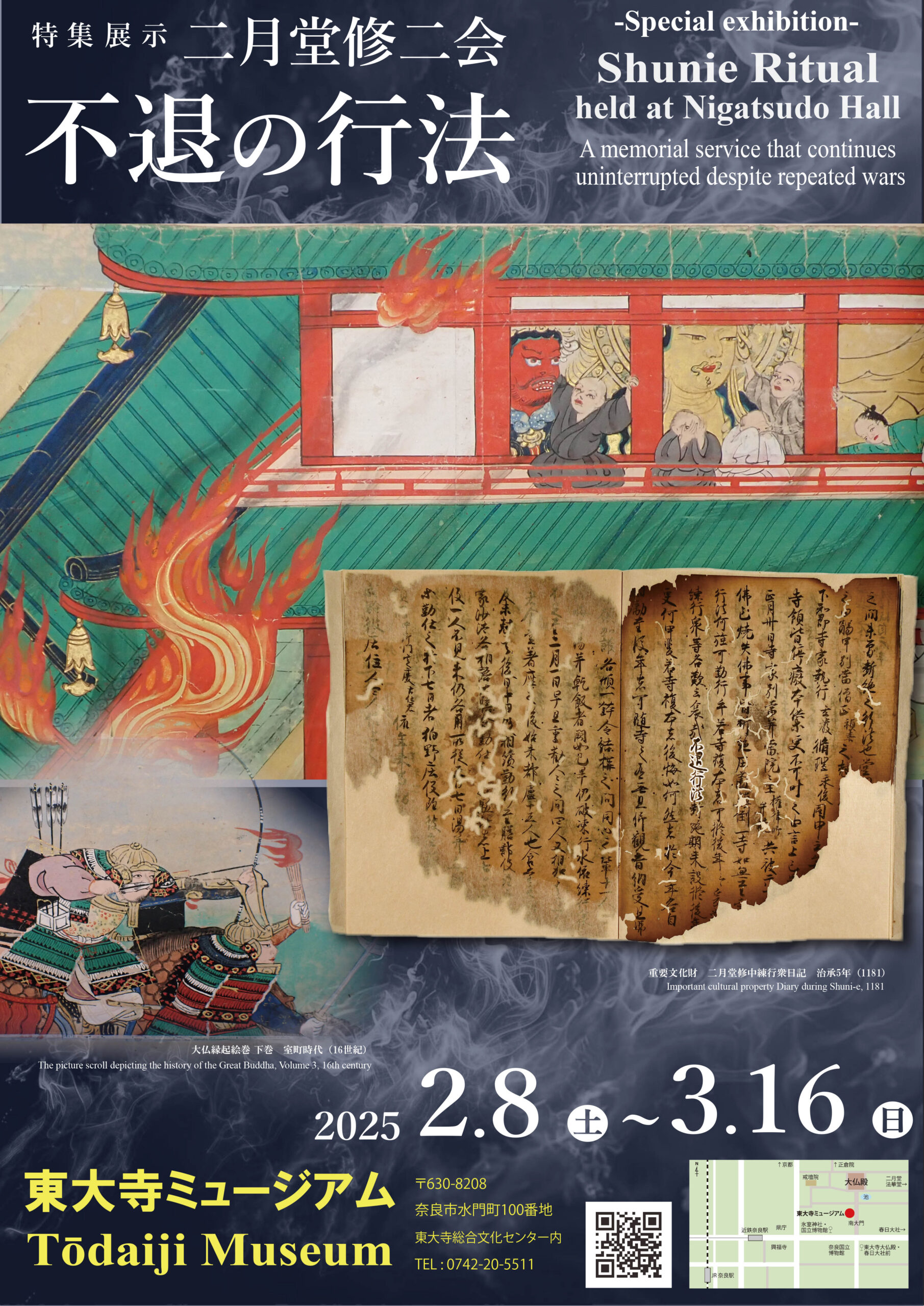

令和7年2月8日(土)~3月16日(日)

奈良では春迎えの年中行事としても知られる二月堂の修二会ですが、本来の目的は十一面観音に人々の罪を懺悔し、それを善根として一年の安泰を祈る法要です。奈良時代に始められてから今年まで一度も途絶えることなく続いてきました。しかし長い歴史の中では戦によって何度も途絶の危機が訪れます。そのたびに時々の練行衆たちは強い決意でそれを乗り越えてきました。平和を祈る法要の継続は戦乱の世に対する仏教界からの抵抗と言えましょう。今年は戦後80年の節目の年です。世界の安泰を祈り、この特集では歴代の練行衆たちの不断の努力を紹介いたします。

〈主な展示品〉

重文 十一面観自在菩薩秘密心経建立道場儀軌 巻下 平安時代(12世紀)

重文 大導師加供祈句 江戸時代・享保10年(1725)

東大寺大仏縁起絵巻 巻下(副本) 室町時代(16世紀)

重文 二月堂修中練行衆日記 第二 平安時代・治承5年(1181)

重文 香水杓 鎌倉時代・寛元5年(1247)

重文 二月堂修中練行衆日記 第十六 室町時代・永禄11年(1568)

弾丸 室町時代(16世紀)

重文 二月堂修中練行衆日記 昭和二十一年 昭和21年(1946)

なお、期間中、奈良国立博物館においても特別陳列「お水取り」展が開催されます。あわせてご観覧されますとより深く修二会をご理解いただけます。奈良国立博物館と東大寺ミュージアムの両会場の展覧会をご覧いただいた方には、限定の特製散華をプレゼントいたします。どちらかの会場受付にて「観覧証明書」を受け取り、もう一方の会場受付でご提示ください。

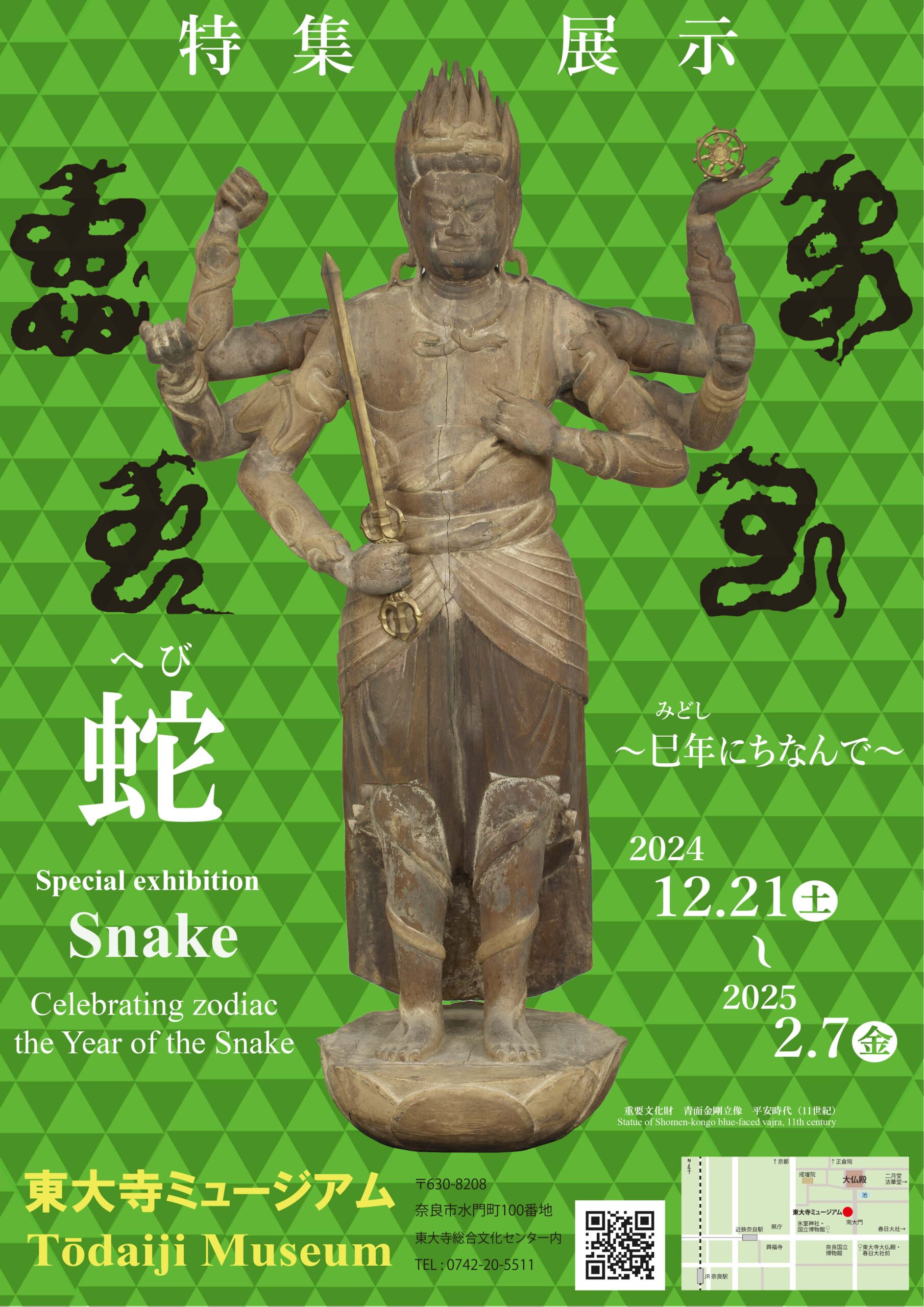

令和6年12月21日(土)~令和7年2月7日(金)

2025年は巳年(みどし)です。古来、アジアでは時間や方角を表わすために全体を十二等分する仕組みとして十二支を用いていました。6番目にあたる「巳」はちょうど真ん中にあたります。聖武天皇が平和を祈って「天平(てんぴょう)」と改元した729年、国分寺建立の詔(みことのり)を発布した741年、また平安時代に頭部が落下してしまった盧舎那大仏の修理開眼供養が行われた861年も巳年です。この巳に動物を当てはめると蛇(へび)になります。

蛇は脱皮を繰り返し成長することから、再生の象徴とも考えられました。2025年の皆様の新たなスタートが幸先良いものとなることを祈念し、蛇にまつわる寺宝を紹介します。

〈主な展示品〉

十二天屏風(六曲一双のうち一隻) 江戸時代(17~19世紀)

重文 十二神将像のうち巳神 平安時代(12世紀)

重文 青面金剛像 平安時代(11世紀)

国宝 大仏殿牛玉宝印 室町時代・延徳4年(1492)

〈関連展示〉

重文 大般涅槃経 奈良時代(8世紀)

金光明最勝王経 平安時代(9世紀)

※ 1月30日(木)は施設法定点検のため休館いたします。

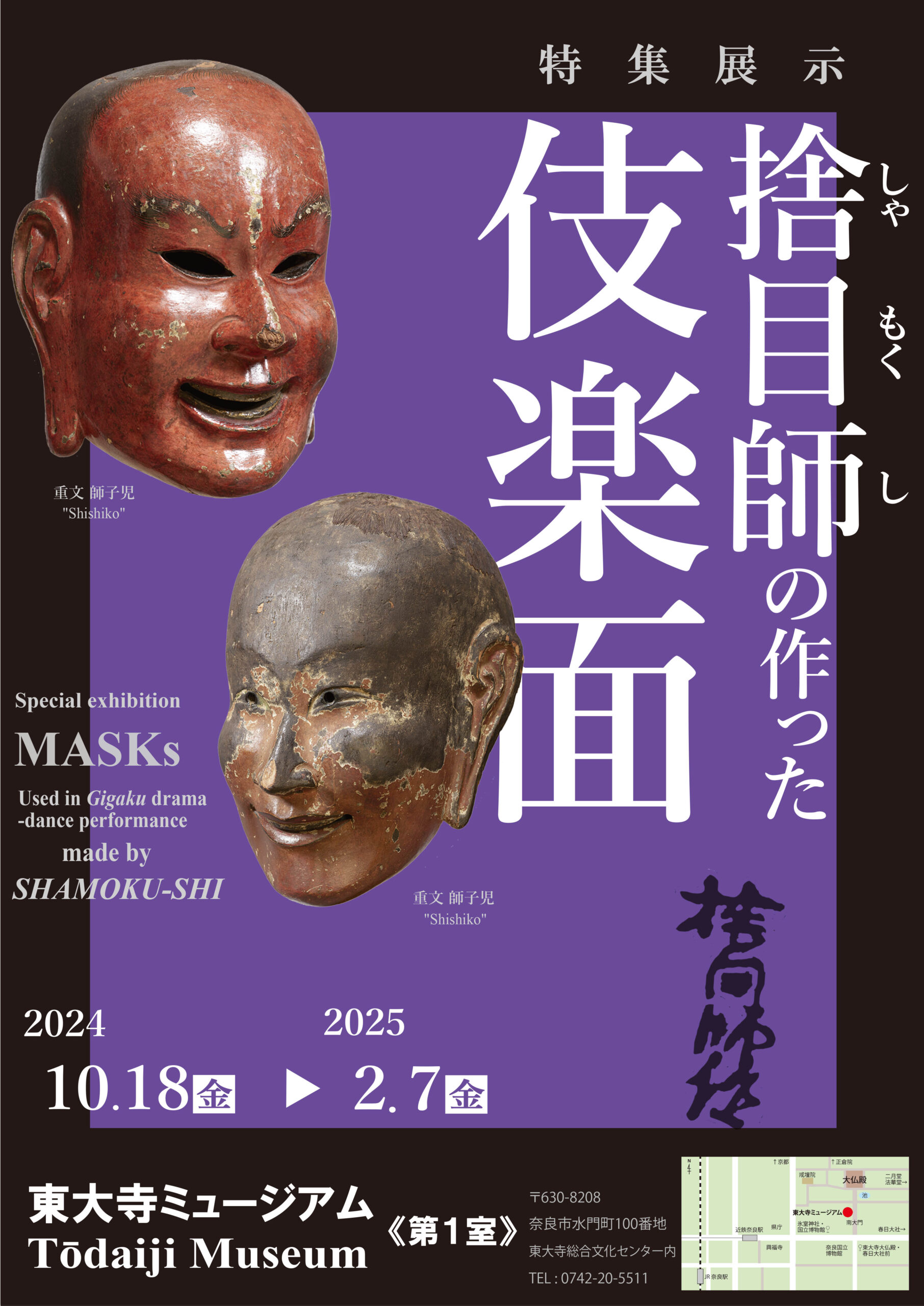

令和6年10月18日(金)~令和7年2月7日(金)

天平勝宝4年(752)の4月、東大寺では7年に及んだ盧舎那大仏の仏身の鋳造が完成し、盛大に開眼供養が行われました。この時、大仏殿の前では聖武天皇が臨席するなか日本古来の舞踊のほか、中国や韓国、ベトナムの歌舞音曲が盧舎那大仏に奉納されました。まさに国際色豊かな奈良時代の文化が頂点に達した瞬間だったと言えます。

この舞踊のなかの一つに仮面を着けて音楽に合わせて劇を演じる「伎楽」があります。飛鳥時代、中国の楽舞が百済人によって日本に伝えられたものだと言われています。長い歴史の中で一度途絶えてしまったため詳細な筋書きは不明ですが、この大仏開眼会や、東大寺の法要に用いられた仮面(伎楽面)が正倉院と東大寺に多数保存されてきました。これらの面には銘文によって作者が判明するものがいくつかあります。この特集ではそのうち「捨目師」によって作られた面をまとめてご紹介いたします。名前しか知られない人物ですが、天皇も披見したであろうこの面を通して、奈良時代の工人の息づかいを感じていただければ幸いです。

〈展示伎楽面〉

師子児 1面 木造彩色 奈良時代(8世紀)

師子児 1面 木造彩色 奈良時代(8世紀)

太孤父 1面 木造彩色 奈良時代(8世紀)

酔胡従 1面 木造彩色 奈良時代(8世紀)

呉公 1面 木造彩色 奈良時代(8世紀)

※ 伎楽面の面種は東大寺の管理上の名称によっています。

なお、下記の期間、奈良国立博物館においても伎楽面の特集が行われています。是非あわせてご観覧ください。

特別陳列「東大寺伝来の伎楽面ー春日人万呂と基永師ー」

令和6年(2024)10月1日(火)~12月22日(日)

奈良国立博物館 なら仏像館 第9室

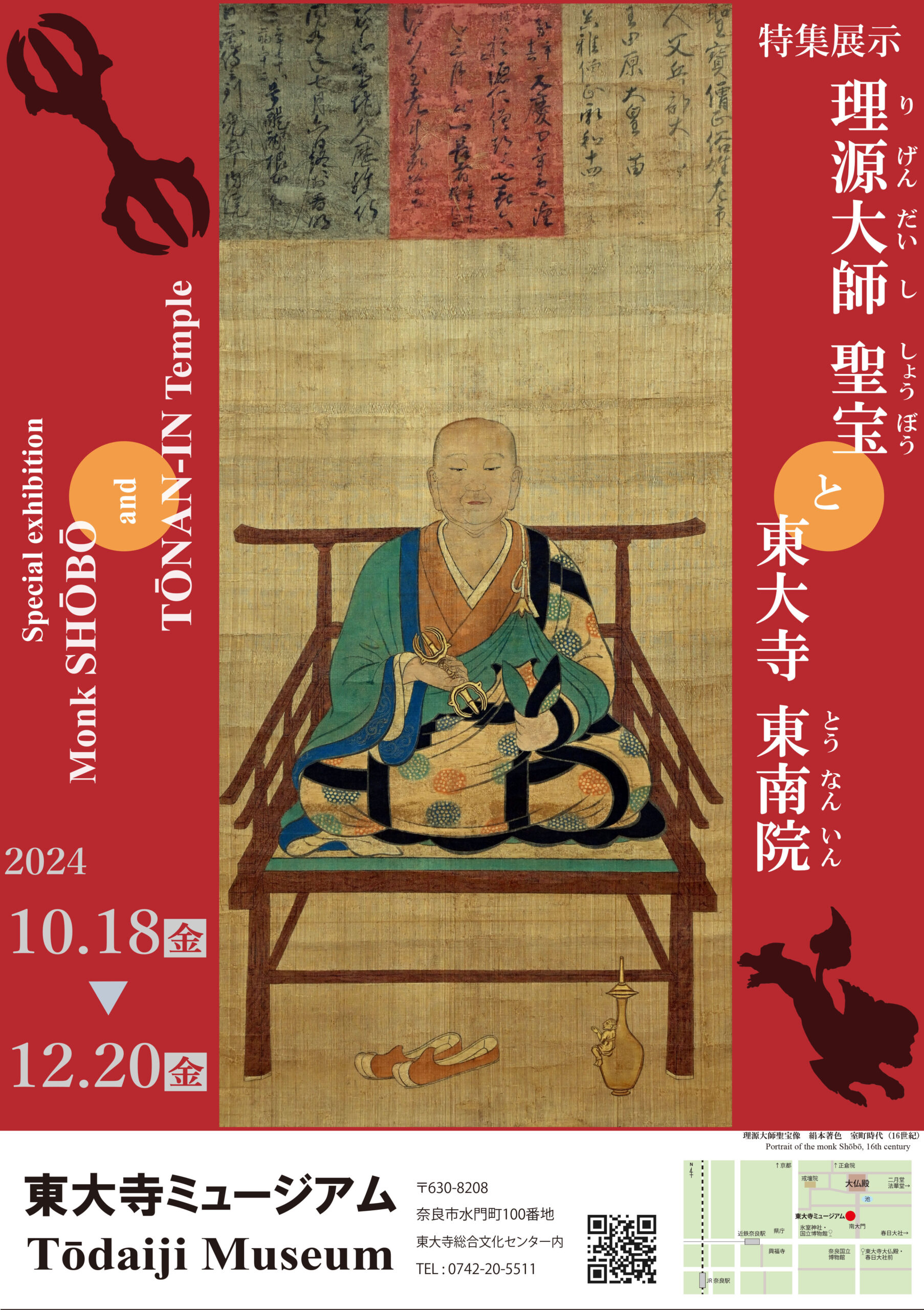

令和6年10月18日(金)~12月20日(金)

東大寺は八宗を兼学する学問寺でした。東南院はそのうち三論宗と真言宗を学ぶ院家です。貞観17年(875)に創建された東南院には公卿や法親王が入寺し、南都仏教界に大きな存在感を示してきました。この東南院を開き初代の院主となったのが聖宝(しょうぼう 832~909)です。聖宝は空海の実弟、真雅を師として出家し、また山岳で修行したことなどから、真言僧、あるいは修験道を再興した僧として有名です。しかし、その学識の基礎には密教だけでなく、東大寺で学んだ顕教である三論宗がありました。今回の特集では豪胆な個性をうかがわせる聖宝のエピソードに加えて学僧としての側面、また聖宝以後の東南院の歴史をご紹介します。

〈主な展示品〉

宇治拾遺物語 巻第十二 江戸時代・万治2年(1659)

東南院務譜 江戸時代・明和5年(1768)

国宝 東大寺東南院記 江戸時代(17世紀)

理源大師聖宝像 室町時代(16世紀)

三綱所日記 江戸時代・元禄15年(1702)

理源大師忌表白 江戸時代・嘉永元年(1848)

恵日古光鈔 第二帖 鎌倉時代(13世紀)

三論玄私考 江戸時代・天和3年(1683)

〈関連展示〉

重文 法華統略 平安時代(9世紀)

三論玄義 江戸時代・元禄14年(1701)

なお、本年のザ・グレイトブッダ・シンポジウムは「東大寺東南院と南都仏教の展開」をテーマとしています。是非ご参加ください。

日時:11月23日(土)13:20~16:30

11月24日(日)10:00~15:30

聴講無料、先着順。詳細はこちらをご覧ください。

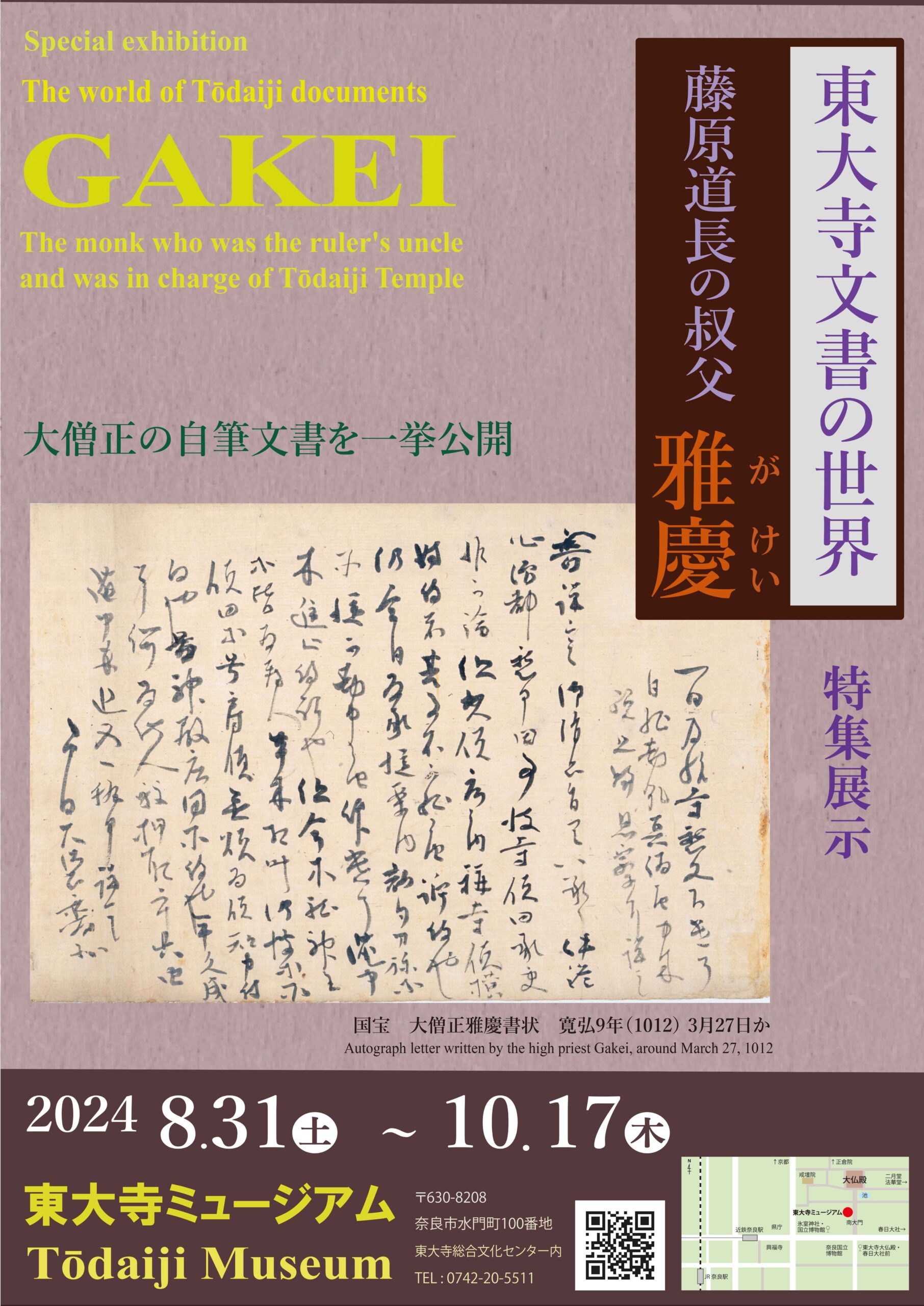

令和6年8月31日(土)~10月17日(木)

東大寺に数多く伝わる古文書のなかに雅慶という人物の自筆の手紙がまとまって残っています。宇多天皇を祖父に持つ雅慶は高貴な身分ながら若くして出家し、仏教界で頭角を現して僧侶の最高位である大僧正にまで昇りつめます。姪が藤原道長と結婚したことから、雅慶は一条天皇の護持僧ともなり、天皇家や摂関家の仏事でも活躍しました。東大寺の別当も務めた雅慶ですが、晩年には東大寺と荘園をめぐって争うことになってしまいます。この際に東大寺や太政官とやりとりをした自筆書状を一挙に公開します。80歳を超えてもなお力強さを残す筆跡からは後に「性気勇鋭」と称された通りの人柄が偲ばれます。京都の宮中では女房文学が著されるなど雅な貴族文化が花開きはじめたころ、一方の奈良の地で繰り広げられた出来事の様子を雅慶の手紙を中心にしてご紹介します。

〈主な展示品〉

円融法皇御受戒記 平安時代・永治2年(1142)

東大寺別当統譜 江戸時代・明和5年(1768)

国宝 大僧正雅慶書状(3月27日付) 平安時代・寛弘9年(1012)

国宝 大僧正雅慶書状(3月27日か) 平安時代・寛弘9年(1012)

国宝 雅慶政所下文案(3月30日付) 平安時代・寛弘9年(1012)

国宝 大僧正雅慶書状(4月24日付・4月21日付) 平安時代・寛弘9年(1012)

国宝 大僧正雅慶書状(4月23日付) 平安時代・寛弘9年(1012)

国宝 大僧正雅慶書状(6月15日付) 平安時代・寛弘9年(1012)

〈関連展示〉

細字法華経 平安時代(10~11世紀)

重文 願文集 平安時代(11~12世紀)

※展示箇所は藤原資業作・藤原頼通室為先父中書王供養伽藍願文 長暦4年(1040)

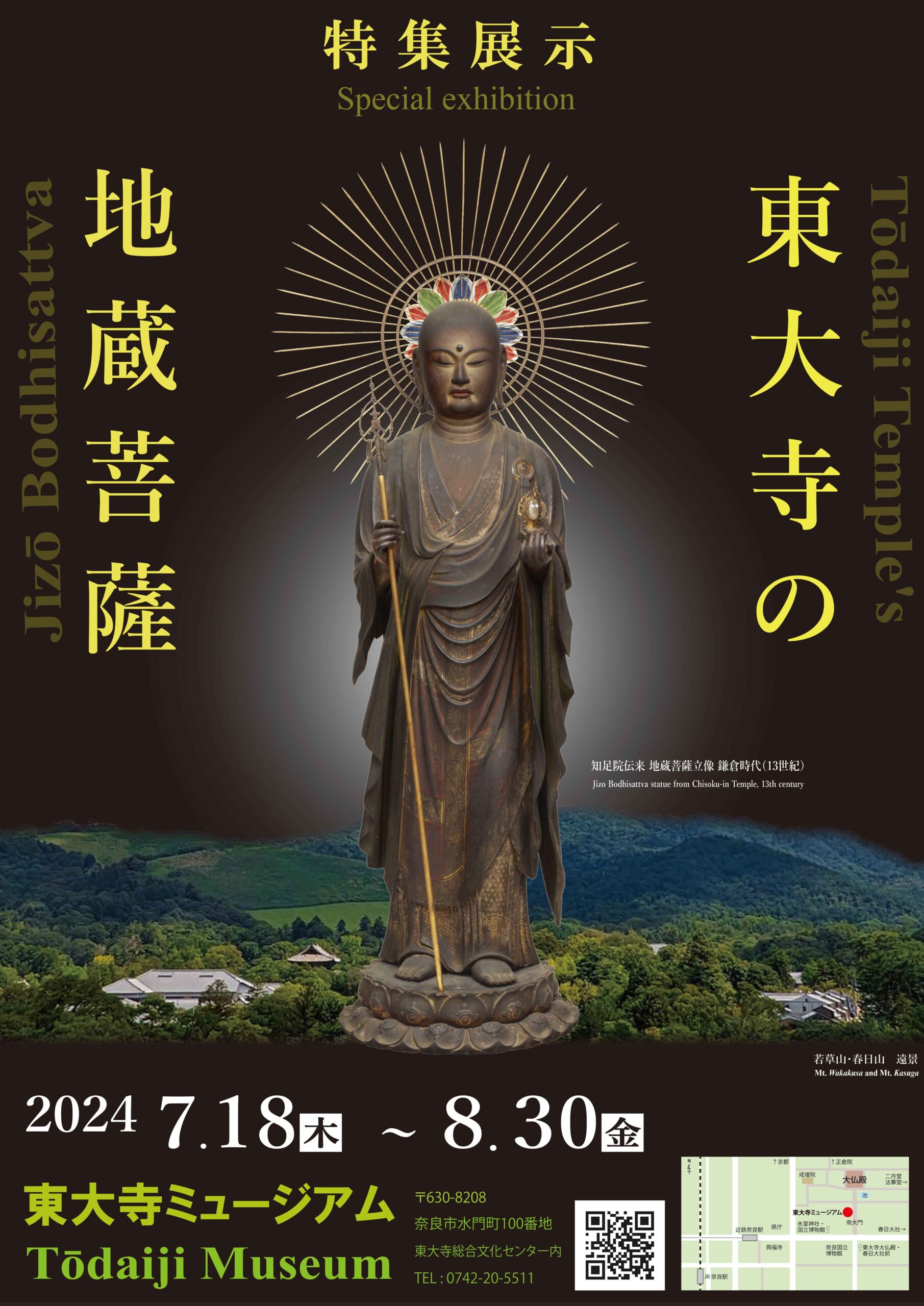

令和6年7月18日(木)~8月30日(金)

地蔵菩薩は地獄から人々を救い出してくれる仏さまとして平安時代の後半頃から信仰が広まりました。その姿は他の仏菩薩と異なって髪を剃った僧侶のようであり、端正な顔立ちの像が多いことが特徴です。現在でも路傍にたくさんの「お地蔵さん」が祀られるように、もっとも我々に身近な仏さまと言えます。それゆえに特定の地蔵像が霊験によって信仰を集めることもありました。奈良には中世以来、多くの有名な地蔵像が知られていますが、東大寺の中にも著名な像が複数伝えられています。7月から8月にかけての地蔵盆の季節に、東大寺に伝わる地蔵菩薩を紹介します。

〈主な展示品〉

重文 泰山府君坐像(念仏堂伝来) 鎌倉時代・嘉禎3年(1237)

重文 閻魔王坐像(念仏堂伝来) 鎌倉時代(13世紀)

重文 地蔵菩薩坐像(法華堂伝来) 鎌倉時代(13世紀)

重文 地蔵菩薩立像(知足院伝来) 鎌倉時代(13世紀)

地蔵菩薩像(真言院伝来) 南北朝~室町時代(14~15世紀)

証菩提院地蔵縁起 江戸時代・正徳5年(1715)

※ 公慶堂伝来 快慶作地蔵菩薩立像は出陳されません

〈関連展示〉

重文 大乗大集地蔵十輪経 巻第一 奈良時代(8世紀)

重文 大乗大集地蔵十輪経 巻第四 奈良時代(8世紀)