東大寺指図堂

修理ご寄進のお願い

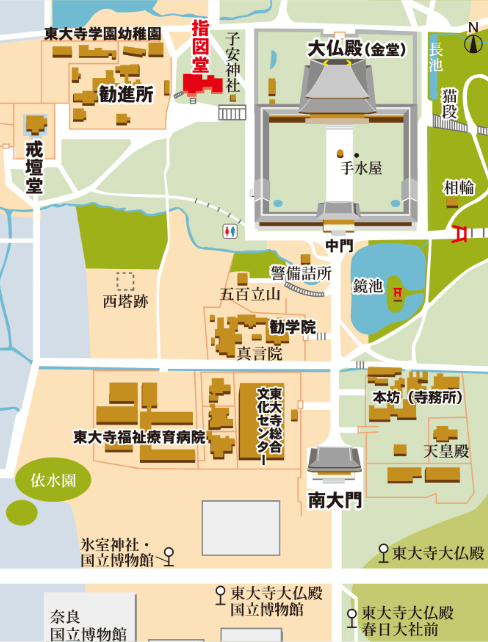

大仏殿西側に所在する指図堂は、法然上人二十五霊場の第十一番として浄土宗信徒の皆様を中心に多くのお参りをいただいているお堂です。

しかし、幕末に建てられたお堂は朽損が甚だしく、この度本格的な修理が必要となりました。あたかもコロナ疫禍にあり大変心苦しい中ではございますが、広く作善のご結縁を仰ぎ、ご寄進をお願い申し上げる次第でございます。

東大寺指図堂由来

聖武天皇の勅願により奈良時代に創建された東大寺は、鎮護国家、八宗兼学の道場として多くの僧侶が学ぶ寺院となりました。現在他宗派の祖師と仰がれるような大徳方も、当寺で登壇受戒されたり、遊学されたりして来縁を結ばれました。

中でも大仏殿の西方に所在する「指図堂」は、日本浄土宗の開祖・法然上人(圓光大師/1133~1212)の霊場として人々の信仰を集めています。その由来には、東大寺の被災と復興の歴史に深い関係があります。

源平争乱の平安時代末、治承4年(1180)の平家の南都焼討ちによって大仏殿をはじめとする東大寺伽藍が灰燼に帰した一大事件は、朝野に末法到来を強く印象付けました。その復興に大勧進として尽力されたのが俊乗房重源上人(1121~1206)でした。重源上人は真言を学び、山野で修行を重ねる一方、中国へ三度も渡るなど様々な知見と最新技術に通じていましたが、浄土教にも信仰篤く、復興事業が始まってからほどなくして、自らを「南無阿弥陀仏」と称し、また帰依する人々にも身分の上下分け隔てなく阿弥号を授与するなど、東大寺復興の勧進にあたっては、念仏信仰をもって人々の現世と来世にわたる平安の祈りにこたえようとされました。

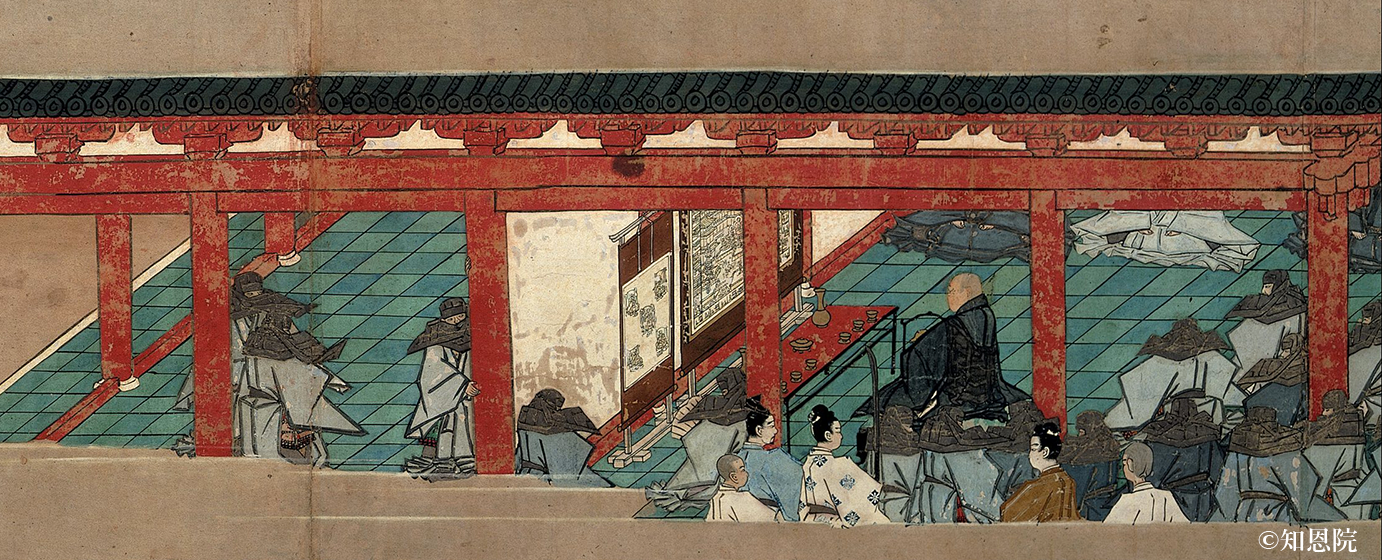

同じ時代、往生極楽のためには阿弥陀仏の本願に依り、「南無阿弥陀仏」とひたすら称名念仏すべきことを説いて、念仏興隆の基を開かれたのが法然上人でした。重源上人は南都での念仏流通のため、当時専修念仏の唱導者として世に知られた法然上人を東大寺に招かれました。『法然上人絵伝』によれば、建久2年(1191)の頃、法然上人は造営半ばの大仏殿において、重源上人が中国より将来したという「観経曼荼羅」「浄土五祖影」を供養し、浄土三部経を講説して、往生極楽への要路を詳しく指し示されたと伝えられます。一説には、法然上人がはじめて対外的に自らの浄土宗宗義を説き示し、またその名を知られる契機となった大原問答の折には、重源上人も聴衆に連なったとも伝えられ、お二人の念仏信仰を通じた交流が偲ばれます。

重源上人により復興を果たした東大寺でしたが、永禄10年(1567)、三好・松永の乱で兵火に罹り、再び焼失の憂き目に遭います。しかしながら戦国動乱の時代ゆえ本格的復興もままならず、ようやく江戸時代の公慶上人(1648~1705)の代に至り、当寺伽藍の復興は進捗します。公慶上人は本願聖武天皇、重源上人のお志にならい全国に広く善縁を募り、また念仏を勧めて普く奉加を求めました。その復興活動の拠点として、往昔重源上人が勧進の拠点とされたという故地、大仏殿西方の穀屋の地に、新たに勧進所(龍松院とも称す)を開き、重源上人将来と伝わる五劫思惟阿弥陀仏をご本尊に迎えて阿弥陀堂にお祀りしました。ここをはじめ江戸、大坂に設けた勧進所においても、結縁者への廻向のために不断念仏を修したことや、勧進活動にあたっては知恩院をはじめとする浄土宗諸寺院の温かなご援助のあったことが記録に残っております。このように中世、近世の東大寺復興の歩みには、法然上人以来のご縁が息づき、お念仏の信仰が脈々と流れていました。

宝暦12年(1762)の法然上人550年遠忌を機に上人追慕の信仰は盛り上がり、この頃法然上人二十五霊場巡拝が創始されますが、先述の縁故により東大寺もその遺跡の一つに選ばれます。『圓光大師御遺跡廿五箇所案内記』にもあるように、当初は勧進所(龍松院)が霊場でありました。同所阿弥陀堂に「法然上人御影像」が祀られていましたが、その名残として同堂向拝に御詠歌が今でも掲額されています。

大仏殿と勧進所との間に位置する現在の指図堂の地には、もともと中門堂というお堂がありました。永禄の兵火でこのお堂が焼失した後、しばらくは空地となっていましたが、江戸時代の大仏殿再建事業が興ると、勧進所と共にこの一帯にはそれに関係する建物が立ち並びました。中門堂跡地には、大きな板絵に描かれた大仏殿の「指図」すなわち計画図面を掲げるお堂が建てられ、そもそも指図堂の名称はこのことに由来します。このお堂は寛政3年(1791)に大風により倒壊してしまいましたが、天保6年(1835)に当地浄土宗西方寺の隠居僧慈蓮より、法然上人二十五霊場の一つとして同堂を再建し、勧進所阿弥陀堂の上人御影像をお遷しして本尊としたい旨の願いが東大寺に出されました。これにより浄土宗徒の方々の助縁もあって、嘉永5年(1852)頃に再建されたのが現在のお堂です。当時の『指図堂再建勧進牒』によれば、元は大仏殿指図(設計図)を安置したお堂であるけれども、往生極楽への要路を指し示された法然上人をご本尊に迎えることで、名実ともに人々を安養浄土へ導く霊場としたいとの思いがありました。こうして指図堂は、法然上人二十五霊場の一つとして生まれ変わったのでした。

以来浄土宗徒の方々の篤い信仰とご参詣を賜ってきた当堂ですが、嘉永の再建以来160有余年を経て、本堂、庫裏共に朽損甚だしく、この度抜本的な解体修理を実施する運びとなりました。

あたかもコロナ疫禍にあり大変心苦しい中ではございますが、広く作善のご結縁を募り、ご寄進をお願い申し上げる次第でございます。もとより大仏さま、阿弥陀さま、そして法然上人の御本願は、人々の平安ならんことにあります。かつて困難な時代にありながらも、様々な人々の想いを集めて大仏さま、そして指図堂は造られ、心のよりどころとなってきました。今また普く資縁を求める所以は、結縁の皆様の心身安楽を祈り、重ねて現代の苦境がいち早く収まり、世の安寧を衷心より祈念するものでございます。

どうか上記志趣にご理解を賜り、皆様のご支援ご協力を賜れますよう何卒お願い申し上げます。

修理事業の概要

第1期工事

令和2(2020)年4月~令和4(2022)年1月 完了

〈庫裏及び茶室遣迎庵〉

破損状況=屋根に所々雨漏りが生じ、床組、屋根野地材が腐朽。特に茶室の破損が進んでいました。

庫裏は写経道場として改築。茶室棟は、写経やご参拝の方々との結縁を強くし、活用するための共用空間を広く取り、ご参拝者がくつろげるための空間として整備。

第2期工事

令和4(2022)年1月~令和5(2023)年3月 完了予定

〈指図堂〉

建築仕様=木造、桁行四間、梁間五間、入母屋造り、桟瓦葺き

破損状況=床組が緩み、軒廻りは大きく垂下して、特に西北隅は隅木軒桁が雨漏りで腐朽して落下しそうになっていたため、応急的な支持材を取り付けています。

上記のような破損状況のため、半解体修理を実施。

〈お堂建築工事費〉2億5千万円

この度の修理はコロナ疫禍の厳しい状況下執り行わなければならず、これまで工面して第1期工事までを進めてまいりましたが、いまだ費用も不足するため、なお多くのお力添えを賜りたく、ご寄進をお願い申し上げる次第でございます。

指図堂修理中のご参拝について

- 拝観時間

- 8:30~16:30(御朱印対応8:30~16:00)

- 拝観料

- 不要

令和2年4月より実施している改修工事ですが、令和4年1月頃より指図堂本堂に着工します。

ご本尊「法然上人御影」は、指図堂東側の建物(庫裡)に安置されますので、令和4年2月1日からはそちらでお参りいただけます。

工事期間中は騒音等によりご迷惑をおかけしますが何卒ご了承ください。

ご寄進の方法

下記の口座へお振込み下さい。ご寄進は、多少にかかわらず承ります。

なお1口3,000円以上より賜れましたら幸いに存じます。

ゆうちょ銀行

よりお振込みされる方

[振込先] ゆうちょ銀行

[口座記号番号] 00930-9-284569

[口座名義] 東大寺指図堂修理勧進

(トウダイジサシズドウシュウリカンジン)

ゆうちょ銀行以外の銀行等

よりお振込みされる方

[振込先] ゆうちょ銀行

[店名(店番)] 099

[預金種目] 当座

[口座番号] 0284569

[口座名義] 東大寺指図堂修理勧進

(トウダイジサシズドウシュウリカンジン)

上記口座へお振込みいただくとともに、別紙「ご芳名用紙(こちらよりダウンロード)」に必要事項をご記入の上、下記の勧進事務局までメール、もしくは郵便でお送りください(必須)。

- 「ご芳名用紙」をメールでお送りくださる場合は、同データをPDF形式に変換してからメールに添付してください。

- 「ご芳名用紙」を郵送くださる場合は、恐れ入りますが同用紙をB5サイズで印刷してください。

- 「ご芳名用紙」及び「振込用紙」のお取り寄せを希望される方は、メール、FAXもしくはお電話にて下記の勧進事務局まで、送付先の①氏名、②郵便番号、③ご住所、④お電話番号、⑤必要部数をお知らせください。

ご寄進いただいた方には、この度特別に復刻した「法然上人御影札」を贈呈いたします。またご芳名を大仏様ご宝前に奉告して施主の皆様の安穏と諸願成就をご祈念申し上げた後、「ご芳名用紙」は指図堂に永く奉安いたしします。

累計5万円以上ご寄進いただいた方のご芳名を、指図堂敷地内の芳名掲示板に掲出し、ご功績を顕彰いたします(芳名掲示板や弊寺機関紙へのご芳名掲出を希望されない場合は、「匿名」と記載いたします)。

勧進期間 令和5年(2023)3月末まで(予定)

お写経のお勧め

指図堂の庫裏に写経道場が改築されました。こちらで令和4年2月1日より、東大寺写経・写仏を行うことができます。

事前予約は必要ありませんので、指図堂へ直接お越しください。但し、13名以上の場合は事前にご連絡をお願いします。また、写経道場がやむを得ず使用できない場合はお知らせしますので、必ず公式サイトをご確認ください。

尚、郵送での写経お申し込みも受け付けしています。ご自宅にて写経や写仏をして東大寺へお送り頂きましたら、8月7日(毎年)に大仏さまの胎内へ奉納させて頂きます。こちらよりお申込みください。また、勧進用のお写経セットも今後ご用意する予定です。

お問い合わせ先/

ご芳名用紙送付先

東大寺指図堂修理勧進事務局

〒630-8587 奈良県奈良市雑司町406-1 東大寺寺務所内

TEL:0742-22-5511(東大寺代表)

FAX:0742-22-0808

MAIL:sashizudoukanjin■todaiji.or.jp

メールをお送りくださる場合は、上記アドレスをコピーして「■」部分を「@」に変えて下さい。

メールへのご返事はやむを得ず時間のかかる場合がありますので、ご了承ください。

当寺からのメールはお問い合わせされた個人様あてにお送りするものですので、無断転載はご遠慮ください。

メールにて頂戴した情報は目的以外に一切使用せず、またデータ管理についても細心の注意を払っています。